编者按:本文刊载于《西南大学学报(社会科学版)》2022年第4期,系国家社科基金西部项目“云贵高原东部明清时期碑刻文献调查与研究”(17XMZ042)阶段性成果。作者叶成勇,贵州民族大学民族学与历史学学院历史学教授,贵州民族大学中华民族共同体与多民族文化繁荣发展高端智库研究员。文章认为元代思州田氏土司地区,在多元一体王朝国家的治理实践中具有十分重要的历史作用。本文对发现于贵州德江和石阡的两件元代思州土司铭刻内容作了细致的考证,分析了其产生的历史背景,着力探讨了其隐含的元代末期思州田氏土司走向分裂的历史细节。田氏的分裂固然是田氏家族内部两大房族发展不平衡所致,但从根本上讲,则是深刻地受制于元明之际王朝国家转变的大环境。田氏土司二房田茂安的政治分裂活动不利于家族的整体利益,但客观上又推动了中央王朝对思州地区的统一,进而增强了对西南地区统一的基础。田氏的分裂是作为过渡地带的思州地区逐渐融入国家一体化进程中的一种独特形式,是这个历史进程中的一段插曲。

近二十来年我国学界对元明清时期土司的研究,主要集中在土司制度运行与王朝国家边疆治理、土司家族史建构、宗教信仰体系与土司社会国家认同等方面。这些成果丰富和深化了我们对中华民族多元一体发展历史的认识。①但在当前铸牢中华民族共同体意识,增强中华民族共同体历史自信的新时代,以往关于土司的研究已显出明显的滞后性。对此,有学者明确表达了一个基本观点∶元明清时期中央政府实行的土司制度以及各地土司、土司地区各族民众共同推进了中华民族共同体从自在走向自觉的历史过程。为解释这个复杂的历史过程,土司制度与国家边疆治理研究需要在内容、理论、方法上有所突破与创新。②笔者也认为,我们必须从更长远的历史脉络中,去揭示国家体制下土司群体的历史能动作用与国家化进程的内在一致性。

宋元时期是中国西南地区完全国家化的重要转型时期。就整个宋代而言,北临大敌,政治经济文化重心全面南移。随着战略空间的转移,两宋对长江上游和云贵地区的经营越来越重视。特别是南宋时期,对战马的长期大量需求和抗击蒙古从西南入侵的军事活动,使今贵州之地的战略地位迅速上升。思州田氏、播州杨氏、蛮州宋氏、罗氏鬼国、金竹平伐等土著大姓势力就是在宋朝的扶持下迅速崛起的。元代这些大姓势力纷纷转化为土司,朝廷不得不倚重各土司以实现对地方的管辖。按照这样的趋势,土司必然会继续坐大,潜藏着走向分裂的危机。但是,就在元代,控制今黔东北和黔东南大部分地区的田氏土司家族内部,却不断走向自我分裂状态。元末群雄割据,思州田氏两房在地方割据政权的牵引下也"各自为政",明太祖朱元璋在建立明朝前夕,趁势同时承认田氏两房的分治,设置思南和思州两个宣慰司,以强化对西南通道的控制。至永乐时期,思南、思州田氏之间更是从分裂走向对抗,危及到明王朝在西南的稳定。明成祖果断平息田氏内乱,废除思南、思州田氏土司,改土归流,设置贵州行省,极大地强化了对西南的控制。

过去学界多是局限于从改土归流的角度来分析此过程及其对贵州建省的影响,此不赘述。③对笔者本文研究具有启发性的是罗康智的研究,他特别就思州土司分治始末的文献记载错乱作了详细评述,分析了在元末割据战乱背景下田氏土司依违于各反元地方势力,以谋取自身安全,田氏分裂的关键人物田茂安依托镇远之地和原思州故地,投靠明玉珍。朱元璋则是最终确认田氏分裂的关键人物。传世文献关于思州田氏分治记载的缺失与混乱根源于朝代更迭之际,官方无法顾及边疆土司。④笔者注意到,田氏的分裂与明初西南国家化进程加速有非常密切的关联性,这是以往研究尚未触及的。而揭示两者之间的深层逻辑关系,将成为本文着力解决的问题。其实,从长时段来看,宋、元、明时期正是通过思州和播州这两个支撑点,着力于深化这两个区域的国家化进程,来实现对整个西南地区的经营。较播州而言,思州在宋、元、明时期西南大一统进程中更是具有“四两拨千斤”的重大历史意义。田氏的分裂必须纳入这个大一统进程来考察,其独特的历史作用才能被认识,本文将从此方面进行深入的思考。

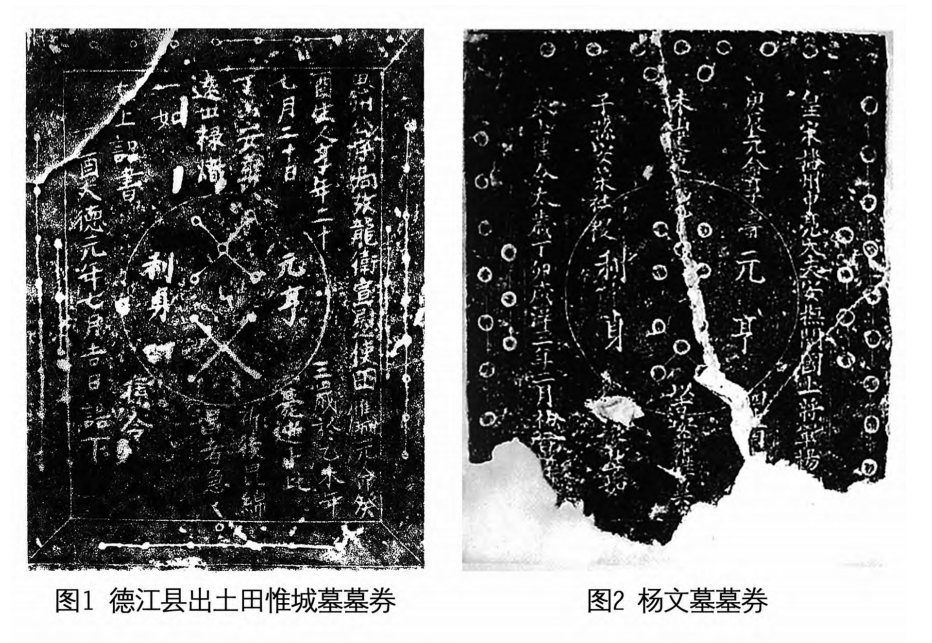

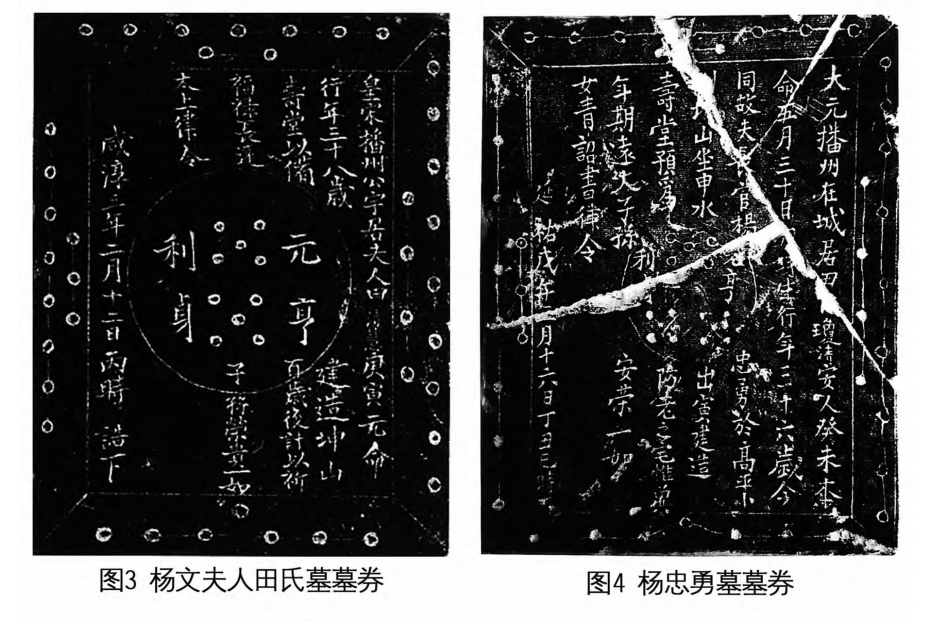

文献中关于宋元时期思州田氏活动的记载并不多,除了南宋早期的《田祐恭墓志铭》外⑤,目前最值得注意的是两件元代的铭刻材料,它们对本文上述问题的探讨颇具价值。一件是德江县城关镇田惟城墓葬出土的买地券文,最早载于贵州省博物馆编的《贵州省墓志选集》,又载于1994年由贵州人民出版社出版的《德江县志》,二者所载券文文字出入较大。另一件是石阡县白龙乡田氏摩崖石刻,载于1992年由贵州人民出版社出版的《石阡县志》。现先对这两个材料作一番考释,再结合史事,探讨思州田氏土司走向分裂的细节,最后着重分析田氏分裂对元明时期西南地区的国家化进程的意义。

一、德江县田惟城墓券文释读

田惟城墓券文,过去都称为墓志铭,不确。据《德江县志》介绍,券文为土砂石制成,长32厘米,宽24.5厘米,厚3厘米。1952年,城关农民郑伯俞等兴修水利,在罗家寨掘开的一座古石板墓中发现1件四足铜盆,径约45厘米,高约30厘米,重40余斤(铜盆已卖给收购部门)。盆内盛汞少许,券文置立其中,四周扣以小陶碗。券文已被郑氏敲断一角,1980年收存于县文管所。⑥而《贵州省墓志选集》则说铭文为砖刻,楷书,并刻有星象方位图。但据所附录的拓片(见图1),所谓星象方位图,应是河图象数,圆圈表示数字,方框外上(前)为“二七”,下(后)为“一六”,左为“三八”,右为“四九”,圆居中,内为“五五”,并左右竖书“元亨利贞”四个字。其方框内与圆外有文曰:“思州公字局,故龙卫宣慰使田惟城,元命癸酉(1273年)生人,享年二十三岁,于乙未年(1295年)七月二十日薨逝,卜此丁山安葬。祈后昆绵远,世禄炽昌者,急急一如太上诏书律令。丁酉大德元年(1297年)七月吉日诰下。”[1](P.12)这构成券文的主体,相较之下,该券文比《德江县志》记录准确得多,以下考释以此拓片为准。从形制上看,目前周边考古发现与之接近的是在贵州遵义出土的几通墓券文。即南宋咸淳三年(1267年)播州杨文及其夫人田清慧买地券文,两券文皆青石质,呈长方形,分别出土于墓室内土质腰坑中。特别是田清慧墓券保存完整,其长31、宽24、厚2厘米,两券文与田惟城墓券文不仅尺寸很接近,在文字表述上也十分接近(图2、图3)。[2](P.143-144)另外一通是元代延祐戊午年(1318年)的杨氏家族成员杨忠勇夫妇合葬石室墓中的石质墓券(图4)。[2](P.313)比较以上券文可知,田惟城墓券文中的“思州公字局”称谓颇不通,田清慧买地券文开头是“皇宋播州公宇居夫人”,杨忠勇墓券开头是“大元播州在城居”。经对照可知,其完整的称谓应为“大元思州公宇居”,省掉“大元”或“皇元”的朝代称谓,当是有意为之,而“字局”当为“宇居”,券文书写者因字形近而误,这说明制作者的草率。所谓“宇居”或“在城居”,皆是居住之意。另外,其墓券置立于盛有少许汞的铜盆内,四周扣以小陶碗。这种形式与杨文墓墓券置于墓内土质腰坑的情况相似,元末播州杨嘉贞墓腰坑内还出现放置铜锣,铜锣内置“四神”。[2](P.107)以此推测,田惟城墓室已被严重破坏,仅存墓底的土质腰坑部分。

券文为砖刻,也符合当时的同类墓券规格。江西高安县汉家山元墓出土至元十九年(1282年)买地陶券,质地为泥质灰陶板,较坚硬,长33、宽26厘米,板面微凸,竖刻阴文十二行,行字不等,行间有格。[3](P.539-540)田氏墓葬中出土的砖刻券文,与高安元墓中的这种陶板规制基本一致,估计应是当时陶窑商家统一烧制,作为专供民间刻写买地券文的丧葬用器。如若是石券,虽与播州宋元时期情况一致,但与内地考古出土物规制又有所不符。如江西临川县宋墓中出土南宋庆元四年(1198年)临川县朱济南买地石券,石券高58、宽40、厚4厘米。[4](P.332-333)

“急急一如太上诏书律令”意为按照太上律令执行。王国维对此类语句有详细考释:“律令者,《史记》酷吏传云:‘前王所是者著为律,后主所是疏为令。’《汉书·朱博传云》:‘三尺律令是也。’汉时行下诏书,或曰如诏书,或曰如律令。苟一事为律令所未具而以诏书定之者,则曰如诏书……苟为律令所已定而但以诏书督促之者,则曰如律令。……如者,谓如诏令行事也。如律令一语,不独诏书,凡上告下之文皆得用之。……其后,民间契约,道家符咒,亦皆用之。”[5](P.845-846)据《史记·儒林列传》南朝宋人裴駰《集解》引《汉书音义》云:“道家以儒法为急,比之于律令。”[6](P.3123)《汉书》同一传中颜师古注引东汉服虔曰:“道家以儒法为急,比之于律令也。”[7](P.3613)民间契约末尾有此语者,目前最早见于扬州甘泉山汉墓中出土的东汉熹平五年(176年)买地砖券,其文末尾有“正如律令”一语。⑦自东汉以来,买地券中末尾多有类似的语句,如“如律令”“急急如律令”“如天帝律令”“如女青律令”,表达同样的意义。券文中出现这类语句最初是表明民间社会土地买卖关系已得到国家机构确认,不存在争议。只是随着道教的民间化发展,这种现实中的土地买卖关系和官方确认行为,转变为道教神灵监督下的人神交往关系。田惟城券文铭“急急一如太上诏书律令”,很明显已经变成了道教符咒之语,“太上”,即道教中的至高神太上老君。既有诏书,又有律令,累叠以加重语气而已。

二、从田惟城墓及其券文剖析田氏分裂的历史细节

通过深入探究田惟城墓及其出土的券文,我们可以发现其中所蕴含的田氏走向分裂的细微之处。总的看法是田惟城墓建造很粗陋,属于二次迁葬现象,券文中关于其职官有明显的虚假杜撰成分。迁葬和杜撰职官是其子田茂安后来谋求独立于长房,有意为之。

首先,券文中提到田惟城为宣慰使这一“事实”,与传世文献明显抵牾,是田茂安为了独立于长房而虚构的政治合法性说辞。据《黔南田氏宗谱》⑧(以下简称《宗谱》)记载,田惟城,乃思州田氏二十二世。字保邦,至元十二年(1275年)授古州八万军民总管,成宗大德间(1297~1307年)加龙虎卫上将军,侍卫亲军都指挥使,佩三珠虎符,赐名喇哈不花。三十一岁早卒。赠怀仁秉义功臣,晋阶荣禄大夫、平章政事,封忠国宣公。其父田谨贤(一作田景贤)于至元十五年(1278年)“奉诏朝参”,元以其地置思州安抚司,授以思州安抚使。贤之长子曰田惟墉,承袭父职,而田惟城乃田谨贤之次子。券文中的“龙卫”,即《宗谱》所指的龙虎卫上将军,但此职乃田惟城死后成宗大德间加封,非其原有之职。券文中出现宣慰使一职,《宗谱》未提及此职,与传世文献也不相符。据《元史》记载:“至元十八年(1281年)闰八月丁巳,改思州宣抚司为宣慰司,兼管内安抚使。”[8](P.233)“二十一年(1284年)闰五月己卯,改思播二州隶顺元路宣抚司。”[8](P.267)而《新元史·地理志六》则明确说:“至元二十一年省宣慰司,以思、播二州隶顺元路宣慰司,后复置。”[9](P.263)复置的时间,传世文献无确载,据《新元史·杨汉英传》,元仁宗延祐五年(1318年)播南庐崩蛮内侵,杨汉英与思州宣慰使田茂忠讨之。[9](P.863)(《元史》本传有载,唯不记时间。)那么宣慰司复置的时间,不会晚于1318年。看来,至元年间(十八年至二十一年)思州宣慰司仅存在四年时间,当是授给长子田惟墉,与次子田惟城无关,而思州宣慰司的复置又在田惟城死后,也与之无关。会不会是复置时间应早至落款时间大德元年呢?甚至会早至田惟城在世时,而传世文献缺载呢?据《元史·仁宗本纪》,至大四年(1311年)二月,思州军民宣抚司招谕官唐铨以洞蛮杨正思等五人来朝,赐金帛有差。[8](P.539)可见,1311年思州仍为宣抚司建置。因此思州宣慰司复置时间不可能早至大德元年(1297年),更不会早至田惟城在世时。至于复置后的思州宣慰司,宣慰使之职则不完全属于长房,如前述田茂忠即为思州宣慰使,其为二房田惟城之子,则是因为其平乱有功而升职为宣慰使。《明史·贵州土司》所载的二房后裔田仁智向朱元璋归顺时,“并纳元所授宣慰诰”[10](P.8176),《明实录·太祖实录》也说“欲并纳元所授宣慰使告身”[11](P.1),即可为证,这表明思州复置宣慰司确当是二房的功劳。但是泰定帝四年(1327年)十一月庚午,又以思州土官田仁(疑为“田仁厚”之误)为思州宣慰使,则长房也获此职。这其中就隐含着田氏长次两房之间存在着尖锐的斗争。一种可能是长房二房之间势力消长,轮流掌控思州之地;也或者是朝廷相关官员从中拨弄,为田氏两房之间产生分裂埋下伏笔,但又不愿意打破长房承袭的惯例,以免引起土司内部混乱,不易于控制。

关键是田惟城在世之时朝廷却无思州宣慰司一职之设,券文中为什么会出现宣慰使这个官职?笔者认为,这与田茂安不服长房管辖,向明玉珍献地并授思南宣慰使密切相关。至正二十二年(1362年),镇远州知州田茂安降于伪夏,明玉珍置思南道都元帅府于思南。[12](P.26)《宗谱》对此有详细记载:“时明玉珍改元,天统三年(1364年)三月,茂安将地割献,降西台银印,以长子仁政为龙泉坪宣慰使司。”明玉珍所授予的这个宣慰司,对于田氏长房是极大的挑战,从此田氏公开分裂为二宣慰司。但是,明玉珍很快去世,其子不久也被朱元璋所覆灭,田茂安之子田仁智又很快转附于朱元璋。据《明实录·太祖洪武实录》卷15和《明史·贵州土司传》,元至正二十五年(1365年)六月,思南宣慰使田仁智遣其都事杨琛来归,并纳元所授宣慰使告身。据前文的分析,元代田氏二房之田茂忠曾因战功使朝廷复置思州宣慰司,其本人在1318-1327年间任思州宣慰使。所谓“纳元所授宣慰使告身”,应该是授给田茂忠的,后来都统归于田茂安之手,于史实是能够说得过去的,《宗谱》中也有明确的记载。田茂安之子田仁智“纳元所授宣慰使告身”于朱元璋,而非明玉珍所授之宣慰使告身,一方面是在掩盖田氏曾经归附明玉珍的事实,另一方面,也是对明玉珍政权的不予以承认。朱元璋为了获得西南土司的支持,也默认了这一点。朱元璋还以其率先来归,仍授思南道宣慰使,以三品银印授之。仅一个月后,思州长房田仁厚亦随之归附,明朝遂改思州为思南镇西等处宣慰使司,以仁厚为宣慰使。从此,田氏二房正式取得独立的政治特权,世袭宣慰使一职,而且其实际地位甚至高于长房田仁厚。

其次,墓葬规格小,与田惟城的身份不相符,而这种不符是一种人为的掩盖。这座墓为石板墓,墓室大小未知,估计不会很大,否则定会引起有关部门的特别注意。最近,遵义地区也发现了类似墓葬和券文。据《贵阳晚报》2011年7月30日报道:7月25日,在遵义市高坪镇双狮村一建设工地上,发现两座元代夫妇合葬的石板墓,在两墓室的一侧内壁上,各发现一块大小一致的红砂石刻字石牌。从报道的图片上看,文字有“大元播州高平”“元亨利贞”“女青诏书盟文律令”,以及一些酷似道教符号的圆和线(实为河图象数),明显可见为墓券。保存完好的券石上,有墓主姓氏、性别记载,并有“至元二十二年”等记载。通过对右侧女墓室残存部分测量得知,该墓长约2.6米,宽约1.2米。未被扰动前,保存相对完好,其右侧石壁上设有一个简易的小龛台。其中一通镇墓券,立在龛台上,下面还有一个小石座。至于随葬品情况则未见报道。通过比较,田惟城墓与上述石板墓结构、墓券都很接近,且两者时间前后相差仅12年,田惟城墓随葬品除了券文外,只发现1件重40余斤的四足铜盆和小陶碗。可见这种墓葬应是当时中下层社会流行的墓葬形式。

同与之时代接近的播州杨氏土司墓葬相比,田惟城墓与之则有天壤之别。20世纪50年代以来杨氏土司墓葬已经有了很多发现,一般都是经过长时间规划建造的大型的夫妇合葬石室墓,面积在40-70平方米之间,由墓门、墓室(前后室或左右室)、天井、棺床等组成,石室内部四壁多有精美石雕刻花纹,如南宋的杨粲墓、杨文墓,明朝早期的杨昇墓、杨纲墓等。这些墓虽被多次盗掘,仍出土丰富的随葬品,如钱币、瓷器、铜镜、铜鼓、金饰件、陶俑、长篇墓志铭等。就以元延祐戊午年(1318年)的杨氏家族成员杨忠勇夫妇合葬石室墓为例,其位于遵义市高坪镇珍珠山黄秧嘴,西距杨文墓约200米,墓室内素面无纹饰,有侧壁龛,顶有藻井,也出土有券文。[2](P.313)这座墓墓主还只是土司家族成员,规模和随葬品自然不如土司墓葬。田惟城虽不是土司职务承袭者,但也是身居高位,享有很大特权的田氏土司家族中的贵族成员之一,其墓葬规格不应与杨氏墓葬相去甚远,至少也当与这座小型石墓相当。从以上考古学角度分析,田惟城的这座石板墓应是短时间内临时建造,很草率,随葬品也十分贫乏,说明这座墓不是他的真正的墓葬,很可能是迁葬墓。这里又引申出一个问题,即田惟城的真正墓葬到底在哪里?我认为当在镇远境内。据《宗谱》记载,田氏有九世祖田佐禹、十世祖田凤翔、十二世祖田正允、十六世祖田祖衡、十九世祖田兴隆、二十世祖田应丙均葬于镇远岐山之地。其中田应丙墓即在今镇远县蕉溪龙八溪。[13](P.33)可见,自北宋以来,有多位田氏祖先葬于镇远这一带。元至元十二年(1275)田惟城为古州八万军民总管,十七年(1280)又以镇远府总管之职还旧治镇远。[14](P.17)其活动中心自然也在镇远一带,死后葬在前代祖莹附近也符合考古所发现的当时葬俗。那么,田氏又为何要迁葬呢?请看下文。

第三,田茂安迁葬其父田惟城墓有出于避免长房破坏的考虑。田惟城墓券文落款时间为丁酉大德元年,距其去世已两年,这是当时择吉下葬的一种习俗所致。我们推测在德江出现田惟城墓有几种可能:第一种可能是田茂安在偷偷献地求荣封前后,把其父的墓葬从镇远迁徙至龙泉坪亲辖地内,以免长房的破坏。而且建造得很简略,以作掩盖。又特附会上宣慰使一职,落款在其死后第三年的大德元年,以虚张声势,以假当真,欺骗世人和后人,从而为自己的做法找到某种合法性。第二种可能是田惟城墓葬原先就在龙泉坪,被田仁厚挖掘后,田仁智重建的。《宗谱》中恰好就记载有至正二十五年七月,也就是次房田仁智归附朱元璋后,长房田仁厚统兵攻破龙泉坪,并挖掘祖莹。这个祖莹,当是《宗谱》中所说的务川归义乡西山之原(今德江县龙泉乡附近)。田惟城死后很可能就葬在这里,田仁厚挖掘的目标就是田惟城墓。如果是重建,当会比较隆重而规模很大,也当有丰富的随葬品、墓志铭和详细的券文等。而实际发现的情况与此刚好相反。故笔者认为这种可能性不大。当然,还有一种可能:田惟城夭寿,享年仅二十三岁,原葬于今镇远境内。宣慰使之职当是后来其子田茂安获得思南宣慰使一职后,明玉珍追赠的,田茂安在祖茔之地务川归义乡西山之原补刻券文,并迁葬衣冠冢于此地。

第四,与国内其他地区发现的宋元时代的券文相比,田氏墓券文显得鄙陋简略,背后隐藏着田茂安的政治投机心理。这个原因,一方面是实在没有多少内容可以写,二是欲盖弥彰,干脆就鄙陋随意一些,以免时人与后人看出破绽。宋元时期的墓葬中出土的买地券文的格式很固定,先是介绍死者身份、居住地、生卒年月,然后卜葬于何地,并说明花钱多少买多大的土地,再是祝愿语,其后才是“急急一如太上诏书律令”之类的话,最后一般都有时间落款。[15](P.606-624)比较田氏墓葬出土的刻文,除了没有说明花钱多少买多大的土地,其余部分皆具备。那么,既是券文,又为何未见墓主的详细居住地址及其所买地四至范围之类的语句呢?原来,田氏是世袭土司,其势力所及之地就是他的管辖范围,连皇帝都没法直接管涉,土司辖地内也无内地的地方行政机构设置,故对土司而言,没有内地的行政属地观念,故不必有居住地的表述,更无再买地之说。尤其是居然省掉“大元”或“皇元”的朝代称谓,没有朝廷的观念,这绝非粗心大意所致,而是有意为之。结合前文分析,是田茂安在迁葬田惟城墓时,为了迎合明玉珍而有意回避了元朝政权的存在,但又没有直接使用明玉珍的年号。这生动地反映了田茂安的政治投机心理。当然,相对于内地的墓葬买地券文,其文字确实比较简陋,格式也不完整,这当与整个田氏土司地区接受内地丧葬文化的程度不深也有关系。上述情况在前文所提及播州出土的宋元时期杨氏土司买地券文中也有同样的反映。而且南宋至明中期,田氏与杨氏长期联姻,关系十分密切,[2](P.39-40)文化上也比较接近,墓券上的这种表达应是思州和播州宋元时期的土司权力扩张在观念上的自然流露。

总之,德江田惟城墓及其券文,当是田茂安为献地而精心策划的,充满了附会和假象,也体现了其政治投机心理,曲折地反映了田氏二房在元末战乱割据背景下谋求独立于长房的真实内幕。

三、石阡县碗架岩田氏摩崖石刻所见田茂安“分裂”活动

据《石阡县志》记载,摩崖位于石阡县城西白龙乡白龙山西侧,在白龙屯中卡上,岩壁层叠,黑白色竖线相间,因有一凹形岩框,形似碗架,故名碗架岩摩崖。岩壁上已发现有40余处石刻,田氏摩崖为其中最早的一处题刻。

内容如下:聚入岩人化为血,石壁损坏诸蛮灭(元)至顺二年十二月建思州显□世孙中顺大□州八万军民总管同知思州军民宣抚司事田工匠提领任□刊[16](P.565)

首先,“聚入岩人化为血,石壁损坏诸蛮灭”这个题刻太简略,不知其详。“血”与“灭”透露出一种战争血腥的情景,“聚入岩人化为血”,可能说明进攻者死伤惨重,“石壁损坏诸蛮灭”可能说明诸蛮是被攻打的对象,且以石壁为险阻,若其石壁损坏,则诸蛮有灭亡之灾。以上仅仅是一种揣测,从形式上看,很可能是一首七言诗,这只是其中的两句而已,或许是刻石损毁不明,前后皆不详,或许是抄录者有所遗漏。

再来看看其落款。至顺,元文宗年号,至顺二年,即1331年。中顺大□,《宗谱》记为忠顺大夫,田氏授此职一在洪武四年,授给田氏二十四世田仁德,一在洪武七年,授给二十三世田茂安之子田仁智。□州八万军民总管,即古州八万军民总管,据《宗谱》,田氏授此职在元至元十二年,授给田茂安之父田惟城。同知思州军民宣抚司事,元代思州或为安抚司,或为宣抚司,或为宣慰司。至元十二年田景贤归顺元朝,置思州安抚司。“至元十八年闰八月丁巳,改思州宣抚司为宣慰司,兼管内安抚使。”[8](P.233)说明此前思州确为宣抚司。(弘治)《贵州图经新志》卷四《思南府》讲得很明确:“元置思州军民安抚司,寻改宣抚司。”[17](P.53)从传世文献看,思州宣抚司曾存在于至元十五年至十八年之间。而石刻告诉我们,至顺二年也有这个建置,跟文献有非常大的区别。同知,则说明此田氏属于副职,当为田氏二房之人。

就此,再加以进一步分析。

第一,石刻所在地位于石阡县城西白龙乡白龙山西侧,其地紧邻乌江,本来属于思州宣慰司辖地。后来明代永乐时期对思州宣慰司改土归流,为石阡府所辖,可见这一带本属于长房辖地。但从石刻看来则曾是田氏二房的亲辖地,这反映了二房势力的强大,把本属于长房的领地占为己有。后来这一带又从二房重新转入长房,《宗谱》所载至正二十五年七月长房田仁厚统兵攻破龙泉坪后,重新占领了该地。

第二,从田氏二房的世系传承看,田茂安是制造这个摩崖石刻最关键的人物。《宗谱》记载,田景贤长子田惟墉,承袭父职,一直为正长官。次子田惟城为田氏二房,三十一岁早卒(依券文实仅二十三岁)。田惟城下又有二房。其一房世系为田惟城—茂忠—仁德、仁寿(皆夭寿,无嗣)。其二房世系为田惟城—茂安—仁智—弘义—大雅—宗鼎(永乐十一年废除)。田惟城生卒年代据墓券文为1273-1295年,二十三岁而亡。田茂忠的生卒年代,据《宗谱》为1295-1326年,三十四岁而亡。田仁德、田仁寿,皆田茂忠子,其生年不会晚于1326年,但《宗谱》谓田仁德卒于洪武辛酉年(1381年),仅十七岁,那么他的出生当在1364年,与其父的卒年1326年相差38年,肯定有误。《宗谱》提及田茂忠死时仁德尚幼未袭职,至1331年也不过十五六岁,其刻石的可能性很小。而田茂安生卒年代,据《宗谱》推算,约在1296-1365年。1331年,他35岁左右,正是他人生理想和抱负定型时期。摩崖中“聚入岩人化为血,石壁损坏诸蛮灭”一语应是他此时特殊的理想的真实反映。

第三,从职位上看,田茂安是二房最终与长房走向分裂,并获得政治独立的关键人物。《宗谱》记录田茂安较为详细,其“为人英敏果锐,胸次过人,原任镇远军民同知,志气奋发,不屑堂侄思州宣慰司田仁厚统辖,遂割思南慰使。继仁德、仁寿职,并镇远亦割入思南,不服思州管理。”由此可知,田茂安本为镇远军民府。这个“镇远军民府同知”与摩崖中“同知思州军民宣抚司事”,虽都称为“同知”,但前者为流官官职,后者为土官官职,有本质不同。元代土司制度初步实行,确实存在土流混杂不分的状况,而田茂安作为田惟城一系次房的掌权人,能一人兼二职,应与其父田惟城还治镇远“兼管内安抚使”有关。据笔者分析,田惟城在至元十七年(1280年)即以古州八万军民总管和镇远军民总管的职位还治于镇远,从此拉开了思州、思南分治的序幕。[14](P.17)此后长房以思州(今贵州岑巩县)为中心,次房以镇远为中心,虽然形式上还是以长房为统领,但已经隐含了元朝的分治策略,旨在减轻朝廷经过思州地区向西南扩展的阻力。故摩崖中所谓同知思州军民宣抚司事,应是田氏二房的官职,在土流混杂的情况下,也自然就兼任镇远军民府同知。不过,田茂安只署同知思州军民宣抚司事,则说明宣抚司的同知为实职,军民府的同知为虚职。到了元至正二十二年(1362年),田茂安降于伪夏时,已是镇远州知州,[18](P.26)同时也兼任镇远府土知府。⑨从此以后,田茂安就是镇远、思南的实际上的最高统治者。所以才有后来田茂安向明玉珍献思南地,置思南宣慰司。正如《宗谱》所言:“时明玉珍改元,天统三年(1364年)三月,茂安将地割献,降西台银印,以长子仁政为龙泉坪宣慰使司,仁智领镇远军民同知事,仁美仍授统兵元帅。思州宣慰田仁厚见茂安割去镇远,分为两司,心甚不服,至正七年正月初九日(按:宗谱在记述田仁厚时,时间为二十五年七月,当是),统兵攻破龙泉坪,仁政仁美死之,茂安亦抱痛而亡焉。”

根据以上的分析,我们可以判定此处石刻的作者就是田惟城次子田茂安。是其早期谋求政治独立活动的反映,但此时他羽翼尚未丰满,不敢公开其目的,还很隐讳。这件石刻材料与田惟城墓及其券文时代上一前一后,反映的实质有共通之处,即都是田茂安谋求政治独立的产物。由于田氏的投靠活动具有隐秘性,正史多不及其实。

四、思州田氏土司从分裂走向王朝大一统历史的推进

本文对发现于贵州德江和石阡的元代思州土司铭刻材料分别作了细致的考证,并结合传世文献,分析了这两件铭刻文字资料产生的历史背景,着重探讨了其隐含的元代末期思州田氏土司最终走向分裂的历史细节。从中可以看出,田氏的分裂固然是田氏家族内部两大房族发展不平衡而导致的对地方控制力悬殊的直接产物,但从根本上讲,则是深刻地受制于元明之际王朝国家转变的大环境。田氏两房都是作为王朝国家设置的地方土司机构首领,各自在王朝改朝换代的混乱之际,通过寻求更可靠的政治力量,以实现对地方的长期控制。

众所周知,经过南宋至元代两百来年的发展,田氏土司快速壮大,元朝对田氏实行分治,至元末明初,田氏最终分裂为思州、思南两大阵营,明永乐时期,两思地区军事对抗,朝廷坚决果断废除田氏土司。笔者在此打算就这个过程中田氏分治与西南国家化进程所隐含的深层次历史逻辑再作一些拓展性思考。

南宋初期,宋王朝为了抵抗北方游牧政权,加强了对西南地区的控制,思州地区地位因此而上升。田祐恭是这时期最关键的人物,绍兴元年(1131年),朝廷置思州军,领安夷、邛水、思邛、婺川四县,把思州控制范围扩大到了今贵州黔东南地区。⑩特别是到了南宋末期,蒙古势力沿川西南下,占领云南后,又从云南向东进入贵州中西部,罗殿国、自杞国和普里部都被纳入蒙古的统治范围。宋朝为抵御蒙古的进一步入侵,主要依靠思州田氏和播州杨氏结约罗氏鬼国,资助大量银两,并派大员协调组织思州和播州势力,筑城堡,设关隘,以土兵值守,在乌江上游、沅江上游和长江上游沿线建立了牢固的军事战略防线。甚至南宋末期,在今黔中一带也出现了抗击蒙古的军事活动。《贵州图经新志》卷11《龙里卫》古迹条记载:“冗刀山古营,在平伐司西南八里,《元志》称夷酋保郎宋末时聚兵保此。”该书同卷又于人物条记载元代保郎:“平伐司人,宋末边寇蜂起,疆土骚乱,募保郎集兵民保障村寨。入元,以功授安抚使,有惠政。”[17](P.122)这里“边寇”,即指蒙古从云南经贵州境,入侵南宋。正因为如此,南宋才募土著上层保郎集兵民,建筑冗刀山古营。这与播州筑城海龙屯和思州筑城黄平具有相同的性质,尤其是与思州筑城黄平,构成南宋防御体系的中线的重要部分。

比较而言,田氏思州地区更趋于内地,形势相对缓和,但南宋末年由于处于三条抗蒙防线的交汇区域,则必然变成了军事战略防线的后方,也逐渐纳入战时体系建设之中。在贵州锦屏县敦寨镇的一个洞穴内有一处南宋末年的摩崖,其内容就反映了景定年间朝廷阻挡蒙古从广西北上进入湖南的意图。[19](P.107-108)南宋末期,朝廷竭力抗击蒙古从西边云南经贵州进入湖南。宝祐五年二月壬戌,朝廷扶持田氏筑思州三隘⑪,十一月,诏京湖帅臣分置黄平、清浪、平溪屯戍。六年正月甲戌命吕逢年相度黄平、思州、播州诸险要缓急事宜,四月,诏田应已思州驻扎御前忠胜军副都统制,往播州共筑关隘防御,当年十一月甲寅筑黄平,赐名“镇远州”,又训练民兵侗丁,加以防遏。[20](P.859-864)与此同时,还在镇远清溪镇清浪关、鸡鸣关驻扎军队。⑫当时思州下辖的邛水地区(今三穗县)土著杨氏也参与筑城。⑬这些地点都位于今潕阳河沿线地带。南宋首都是在今杭州,它实际上是由东向西拓展,而到了南宋末期,已经明显地从湖南经过现在的潕阳河,或者从乌江南下西进,在这样一个大的空间内,依靠团结各土著势力,组成抗蒙联盟。南宋借用贵州的土酋来抵御蒙古的进入,后来证明这种策略是成功的,因为蒙古一直到南宋灭亡时没有能够进入贵州东部。

这样,贵州高原中东部和北部都纳入到整个国家的抗蒙战略范围。就西南的战事看,长江上游、乌江和广西红水河流域在抵御蒙古中都很重要,构成西南地区的北部、中部和南部三条防线,各地区原有的土著势力在南宋的支持下都得到迅速发展。至此,经过宋代的“买马”和抗蒙战争,在贵州高原以思州田氏和播州杨氏为代表的黔北黔东地区、以罗氏鬼国为代表的黔西北地区和宋氏为代表的黔中地区,构成相对独立的三大区域性政治和社会文化圈,奠定了贵州地域性历史文化的基本格局。这是宋朝为贵州元明清几百年留下的最大的政治文化遗产,也成为中央王朝治理贵州的主要依赖力量和博弈力量。

南宋抗击蒙古时,在思播地区培养了不少土兵。后来在元至元三十年五月,朝廷还“括思、播等处亡宋涅手军”,接着在当年十二月,朝廷又遣使督思、播二州及镇远、黄平发宋旧军八千人从征安南。[20](P.373-375)这里所谓“宋旧军”,即是思、播涅手土兵。朝廷借征伐之名,在一定程度上达到了消耗思州、播州土司从南宋抗蒙斗争中集聚起来的势力。南宋以来,西南地区历史格局发生了重大转变,思州田氏和播州杨氏迅速强大,其势力足以撼动中央王朝在西南边疆的管控力,尤其是思州地区的战略地位十分重要。这给定都北京的元朝一个重要启示,就是必须经营贵州,如果经营不了贵州,中原出不去,云南也进不来,而经营贵州,必须以打通思州通往黔中地区为关键。因此,从湖南西部进入潕阳河这条线路在元朝必然定格为交通要道,保障经今黔中贵阳安顺一带以通往云南。⑭这是后来元代新添葛蛮安抚司设立及黔中驿道开辟的历史基础。元大德元年(1297年),置新添葛蛮安抚司,授驿券一道,领长官司一百三十,县一。[17](P.123)结合其下辖的长官司在明代的延续和管辖地域,元新添葛蛮安抚司范围大致在今麻江、福泉、贵定、龙里至惠水、长顺一线,恰好是沿着苗岭山脉自东向西呈走廊状。元代基于黔中土著上层归附的土流并治,保证了苗岭走廊驿道的基本畅通,这当是在借鉴了宋代羁縻制度之上的新的边疆治理模式。⑮

宋元时期的思州田氏土司所领地域,相当于今贵州铜仁和黔东南地区大部,这一带作为我国长江中游向西南地区的过渡区域,在多元一体王朝国家的治理实践中具有十分重要的历史作用。因此,元至明初时期,在中央王朝深入统治西南地区的背景下,宋代发展起来的思州田氏地区必然也要服务于这个大局,田氏也正是接受了王朝的封赐,承担了对王朝的义务,才在宋元至明初成为重要的区域政治代言人。思州地区在南宋末期已经成为一个过渡地带,这个特性在元代进一步强化。又经过元末明初的政治更迭,明朝更是强化了元代已形成的控制力度,建立卫所,军民分治,分田氏为二,以拱卫驿道交通。永乐年间对两思土司改土归流,设置府县治理,真正实现完全国家化。从宋代思州到元代思州田氏分化再到明初田氏分治两思地区,最终又转化合并为内地的府县治理格局。可以说,明初太祖朱元璋在思州地区实行军民分治与分司而治同等重要,是明代西南完全国家化不可或缺的重要一环。二者互为补充,相辅相成,共同服务于国家大一统需要。在这样的背景下,田氏的分裂看似具有偶然性,实质上却是王朝国家有意促成的分治局面,成为这个过渡地带逐渐融入国家一体化进程中的必然产物。田氏分裂也只能是这个历史进程中的一段插曲,田氏土司二房田茂安的政治分裂活动不利于家族的整体利益,但客观上又加速推动了中央王朝对思州地区的统一,进而增强了西南地区的统一基础。田茂安出于私利而谋求分裂的历史主观能动性,总是要依托于王朝政权既有的制度框架和运行体系而展开,其合法性的生成使之不得不汇聚到王朝大一统的历史洪流之中,因而客观上与国家化进程具有高度的一致性,这就是这段历史的吊诡之处和复杂性所在。

注释:

①参见岳小国、陈红《王朝国家的模仿与隐喻———人类学视阈下的土司社会与国家关系研究》,《云南民族大学学报》2012年第4期;岳小国《明清时期武陵土司地区的社会治理研究》,《中国史研究》2021年第1期;张凯、成臻铭《明代土司宗教信仰研究———以永顺土司区为例》,《青海民族研究》2021年第3期。

②李良品、韦丽芳《中国土司制度与国家治理的三个问题》,载《长江师范学院学报》2019年第6期。

③田敏《论思州田氏与元明思州宣慰司》,《民族研究》2001年第5期;敖以深《思南、思州改土归流的历史意义》,《贵州社会科学》2007年第5期。

④罗康智《时空域转换对文本史料的解读价值———以思州土司分治始末为例》,《云南师范大学学报》2021年第3期。

⑤参见叶成勇《南宋〈田祐恭墓志铭〉考释》,载卢云辉、杨昌儒主编《贵州世居民族文献与文化研究》(2015年卷),上海古籍出版社,2017。

⑥贵州省德江县地方志编纂委员会编《德江县志》,贵州人民出版社,1994版,第824页。

⑦蒋华《扬州甘泉山出土东汉刘元台买地砖券》,《文物》1980年第6期。

⑧此谱书现藏于贵州省博物馆,为岑巩县公安局1956年捐赠。其修撰时间不详,内所载宋、明、清不同时期的序文7种,最晚时间为康熙六十一年4月督黔学使张大受所作《田氏宗谱序》。估计此版《黔南田氏宗谱》修撰成书时间当在其后不久。

⑨参见乾隆五十六年《镇远府志》卷4《沿革》;犹法贤:《黔史》卷二。嘉庆二年成书,光绪十五年贵阳熊氏刻本。这一条都没有正史记录,《镇远府志》和《黔史》当是采自《黔南田氏宗谱》。

⑩郭子章《黔记》卷1《大事记上》。参见叶成勇《南宋〈田祐恭墓志铭〉考释》,载卢云辉、杨昌儒主编《贵州世居民族文献与文化研究》(2015年卷),上海古籍出版社,2017年。

⑪思州三隘,犹法贤在嘉庆二年成书的《黔史》卷二指出:“思州三隘在镇远偏桥地,御元兵也。”

⑫清溪镇鸡鸣村志编撰委员会《〈鸡鸣村志〉大事记》,新华出版社,2015年版。

⑬据笔者调查,今三穗县滚马乡德明村境内一山顶上,当地长老传闻有南宋末期土酋杨通称所修筑的营盘和练兵场。而杨通称本人于宝祐元年(1253)袭职后,因参与到黄平的筑城活动,曾受到朝廷官员的抚谕(参见杨昌林《邛水土司秘闻》(未刊),第129页。)。

⑭参见叶成勇《贵州花溪燕楼乡金山洞元代摩崖石刻考论———兼论元明时期金竹土司》,《地方文化研究》2017年第4期。

⑮同上。

参考文献:

[1]贵州省博物馆.贵州省墓志选集[M].贵阳:贵州省博物馆,1986.

[2]周必素,彭万,韦松恒.牧司一方:播州杨氏土司墓葬管窥[M].北京:科学出版社,2020.

[3]刘翔.江西高安县汉家山元墓[J].考古,1989(6).

[4]陈定荣,徐建昌.江西临川县宋墓[J].考古,1988(4).

[5]王国维.观堂集林:下册[M].北京:中华书局,1959.

[6](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,2011.

[7](汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,2011.

[8](明)宋濂等.元史[M].北京:中华书局,2011.

[9](民国)柯劭忞.新元史[M].元史二种.上海:上海古籍出版社,1989.

[10](清)张廷玉等.明史[Z].北京:中华书局,2011.

[11]贵州民族研究所.明实录贵州资料辑录[M].贵阳:贵州人民出版社,1983.

[12]郭子章.黔记·大事记:卷1[M].成都:巴蜀书社,2006.

[13]黄透松.思州田氏世系初考[J].贵州文史丛刊,1991(1).

[14]叶成勇.关于贵州岑巩县木召古城的再认识[J].地方文化研究,2014(3).

[15]张传玺.中国历代契约会编考释:上册[M].北京:北京大学出版社,1995.

[16]贵州省石阡县地方志编纂委员会.石阡县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1992.

[17](明)沈庠,赵.(弘治)贵州图经新志:卷4[M].成都:巴蜀书社,2006.

[18](明)郭子章.黔记·大事记:卷1[M].成都:巴蜀书社,2006.

[19]叶成勇.从贵州锦屏《戒谕文》摩崖石刻看宋朝对湘黔桂边地的治理[J].中华文化论坛,2015(8).

[20](元)脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,2011.