编者按:本文刊载于《南洋问题研究》2020年第3期,是贵州省哲学社会科学规划国学单列项目“儒家资本主义学说与二战后日本‘绿色’联通战略研究”(18GZGX22)和宣传思想文化青年英才自主选题项目“‘一带一路’环境风险防范与系统应对研究”的阶段性成果和我省首批新型特色智库研究成果。作者杨达,系贵州大学公共管理学院、经济学院教授、博士生导师,贵州基层社会治理创新高端智库研究员。文章认为,二战结束之后,日本围绕构建“价值体系”以提升软实力影响的战略目标来缔造“绿色联通”战略,其依托出海企业,在探索与东南亚的经贸关联提升进程中,逐步融入以环境友善为核心内涵,以多领域可接受、可协调、可持续交互为广泛外延的绿色理念,助力国家海外利益拓展。与此同时,日本主要围绕宏观政策引领、中观标准制定、微观举措落定的战略手段组合,聚焦泰国“支点”和东南亚“截面”形成“绿色联通”的“点面联动”。对此,中国在寻求合作点位之际也需做好应对同质竞争的未雨绸缪。

一、导言

伴随“一带一路”倡议的深入推进,走出去的企业、人员等客观载体以及治理方式、制度逻辑等非物质性中国方案正扩大与世界接触的广度和深度,与之相关的海外利益拓展和保护已成为国家政、商、学各界共同关注的点位。围绕大国的海外利益拓展和保护,日本针对东南亚的战略运作是值得重点对标的“他山之石”。从时间维度上看,明治维新以后作为“开眼触世界”的东亚“先行者”,日本积累了值得别国借鉴的相关经验,而今中日愈益出现海外利益同质竞争的状况又进一步考验双方如何智慧地“协调存量、做大增量”,这要求中国做好“知己知彼”式应对;从空间维度上看,中日同在东亚儒家文化圈再次“复兴”,东南亚不仅是日本二战后最先形成海外利益的关键区位,而且是关涉“一带一路”海陆两面的关键节点,中国亦需深入透视日本实践并思考相应方略。就此,日本针对东南亚究竟缔造了何种对外战略?又如何实践相关战略?背后逻辑值得认真思考。

围绕上述问题,较有代表性的中英文文献主要涉及地理空间、历史进程、绿色领域三个维度。一是地理空间维度,即侧重考察日本对整个东南亚及内部区域空间的战略思考。如白如纯(2016)指出日本已与湄公河流域涉及的东南亚五国形成合作机制,并逐年增加投入,客观形成与华同质竞争;[1]马尔科姆·库克(Malcolm Cook)谈到日本历来视东南亚为其进口原材料的重要经济腹地,特别是安倍晋三再度担任首相后的第一年即遍访东南亚国家,并成为36年来首位访问缅甸的日本领导人,尤其凸显其对该区域的进一步重视。[2]二是历史进程维度,即侧重从历史视角来透视日本与整个东南亚或其中某些国家的交互进程。如吉岛秀彦(Hidetaka Yoshimatsu)指出日本依托正式机构、财政资源和规范理念等综合运作,对湄公河流域政策呈现从协同发展诉求朝地缘政治考量的历史转向,战略定位旨在促进与相关东南亚国家的政治联系以平衡中国日益增长的影响力;[3]布卜辛达尔·辛格(Bhubhindar Singh)围绕从1967-1974年与东南亚开展经贸往来、1978-1989年积极关注东南亚政治事务、1990年至今调整总体外交政策并凸显承担更多国际责任3个历史阶段,强调进入21世纪后东盟国家虽仍对日本军国主义的过去保持警惕,但对让其参与东南亚政治和安全事务的态度却显示出越来越强的积极倾向。[4]三是绿色领域维度,即侧重考察日本从生态环境保护等绿色领域对东南亚国家展开的外交攻势,相关内容也与本文所欲聚焦点位直接关联。如毕世鸿和张程岑从跨境烟霾治理领域考察相关国家与东盟的合作,提及日本在促使区域国家在森林保护、土地治理方面发挥更大主动性的积极作用;[5]董亮指出日本对东盟推行以“生活质量伙伴”为核心的环境合作,其集中涉及城市、低碳发展及空气污染治理等领域,并以此服务于国家外交战略布局;[6]屈彩云认为日本高举环境援助的公益大旗,针对东南亚等区域实施的环境援助,形成提供全球公共产品、参与全球治理、重构国家目标、延伸并增值国家利益及权力的综合路径。[7]

与此同时,日文文献则呈现中英文文献关注相对较少的两方面内容。其一,强调出海企业在国家对外战略实践、海外利益拓展中的关键作用。如深尾京司和细谷佑二强调日本出海企业灵活运用跨国产业政策追求自身利益的同时,也在同步强化以经济领域为代表的国家利益;[8]藤村学则着眼大湄公河次区域涉及的经济走廊,强调日本出海企业在其中的关键运作;[9]大泉启一郎和副岛功宽彰显日本对以泰国为中心并辐射周边东南亚国家中的产业渗透,汽车行业领域的出海企业尤其发挥举足轻重的作用。[10]其二,凸显以企业作为国家战略推进、国家利益增强载体的多元领域对外交往。如纳西尔·贾马达尔(Naseer Jamadar)透视日系企业对泰国农村地区减贫实践中所承担的社会责任;[11]地球·人类环境论坛智库从日本出海企业如何承担企业社会责任(CSR,Corporate Social Responsibility)的视角,强调在出海目的地的日系企业不仅要解决环境污染问题,还要考虑当地雇佣、社会稳定、供应链管理、民间沟通等领域,以更好落实海外利益拓展;[12]日本经济同友会的研报构建了一套较为完整的日本内外战略联动体系,环境等多元要素组成的“价值体系”是不容小觑的对外政策运作关键。

综上,中英文文献更多从宏观层面形成综合把握,对本文研究形成重要支撑,但对一些细节内容的透视有待深入;日文文献则重点呈现了日本出海企业是其对外战略运作的关键载体,同时从塑造软实力以提升外交关系的视角出发,强调日本不仅关注环境保护,还会衍生到其他公共领域。当然,因日文文献多为日本学者、智库产出,其不会明显呈现诸如谋取、占据、助力全人类可持续发展的“道义制高点”等日本深远战略意图。

鉴于此,本文提出将日本二战后针对东南亚的海外利益拓展总结为“绿色联通”战略,该战略作为日本对东南亚外交政策统领下的关键分支,依托日本出海企业,在探索与东南亚的经贸关联提升进程中,逐步融入以环境友善为核心内涵,以多领域可接受、可协调、可持续深度交互为广泛外延的绿色理念,即不仅关注生态环境保护的狭义绿色内涵,而且着眼全人类可持续发展等共同价值的广义绿色外延,旨在重塑二战后日本国家软实力形象并凝聚经贸往来、政治认同等硬实力支撑,最终在海外利益的拓展及保护中“最大化”整体国家利益。

二、图景擘画:“绿色联通”战略体系谋定

从缔造大战略的视角出发,作为国家顶层设计、最高最大的是“政策(policy)”和“大战略(grand strategy)”,其统帅之下则包括经济、军事、外交等各分支战略,以及下一层级的“区域战略实践艺术”(对应于军事战略领域的“战区作战艺术”)。[14]据此透视,日本在二战后即已开始按照大战略逻辑对东南亚展开外交政策,具体的战略运作虽未存于官方公开资料,同时日本当时可能也还没有深刻谋划,但依然可从其客观实践管窥实践思路,特别可根据日本智库研报透视暗含的战略体系谋定。

作为“日本经济三团体”之一并在全国具有较大影响的日本经济同友会,于2006年提出“追求国家利益和地球利益的未来最理想方案”(「新たな外交・安全保障政策の基本方針」)的建言。相关内容虽是对2006年之后日本追求何种国家利益、实施何种对外政策的提议,但细品其拟构建的体系便可清晰发现,很多内容实是日本二战后的客观对外实践,经济同友会拟搭建的亦是承继日本既有对外政策举措而公开展现的体系。结合相关日文资料,本文认为,日本在二战后针对东南亚逐步形成外交政策的宏观图景擘画,图景之下便包含“绿色联通”战略的体系谋定。

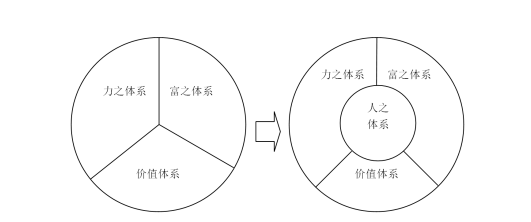

着眼提升与东南亚国家关系,可将日本的外交政策总结为图1所示的对外战略体系演进。前者从二战结束到21世纪初,包含“力之体系”“富之体系”“价值体系”3个分支;后者从21世纪初至今,增加“人之体系”形成国家内外战略联动。所谓“力之体系”旨在追求政治、安全维度的国家利益,“富之体系”旨在追求经贸、繁荣维度的国家利益,“价值体系”则旨在追求形象构建、软实力影响维度的国家利益。当日本国内人口下降对整体国家利益产生负面影响,特别该影响在21世纪初与“失去的20年”状态叠加,日本便形成“四位一体”战略体系完善,重视国家内部有关“人之体系”打造,以形成对外系统战略诉求的补充,并在国家内外战略联动下更好实现国家利益的全面获取。在此,“绿色联通”旨在谋求“价值体系”的构建及深化,呈现战略内涵、战略目标、战略特点、战略政策体系及路线图的如下“细目描绘”。

图1 二战后日本的对外战略体系演进图

资料来源:笔者根据日本经济同友会在2006年对日本国家对外战略进行归纳基础加以完善。社団法人経済同友会:《新たな外交・安全保障政策の基本方針国益と地球益の未来最適を追求する》,2006年,第4页,https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2006/pdf/060831.pdf。

第一,就战略内涵而言,“绿色联通”涉及环境等多元可持续发展领域。正如日本经济同友会在总结国家寻求的价值时,强调日本在环境、能源问题、天灾、贫困问题等方面,不仅考虑国家利益,也及时有效地为地球利益做出“适合日本的国际贡献”,从而提高其在国际社会中的地位。[15]依此逻辑,日本着眼自身环境保护技术走在世界前沿的优势,主打“环境牌”形成地球环境问题领域获绝大多数国家认可的国际贡献,故该战略呈现较为鲜明的“绿色”属性。同时,日本还将“绿色联通”涉及的环境内涵,进一步拓展到更广泛领域,如考虑自身作为地震大国身份,将非常时期的救援和重建等实践经验及技术运用于世界灾害应对;考虑自身战后迅速复兴经验,通过友善于环境的政府开发援助(ODA)、经验分享等形式带动后来者发展。由此,日本着眼“绿色”涉及的可接受、可协调、可持续等广义外延,加强与东南亚的“联通”力度。

第二,就战略目标而言,“绿色联通”符合地理空间思考逻辑,服务于“价值体系”的外交政策诉求,并呼应外交政策宏观图景的整体擘画。面对二战后百废待兴的国家状态,日本着眼“贸易立国”并抓住冷战爆发后美国对其东北亚“桥头堡”的定位,决定出台地理空间更适宜“联通”的重返东南亚外交决策。事实上,日本正是通过对东南亚的联通政策来拉拢相关国家并助力自身发展,大致以21世纪初的时间节点为分水岭,在前一个阶段着眼与东南亚国家的宏观联通,主要侧重于经济、政治、制度和平衡等四个维度的联通战略;在后一个阶段着眼东南亚国家内部,形成涵盖此前经济、政治、制度、平衡等四个方面的走廊联通战略并凸显其中环境保护的“绿色”属性。[16]当然,绿色要素虽在进入21世纪后得到较清晰凸显,但环境关联内容早在20世纪70年代即体现于官方文件和企业实践,较早奠定“绿色联通”的历史基石。由此明晰,“绿色联通”作为日本对东南亚外交政策统领下的关键分支,逐步形成“为日本和世界的安全、繁荣、环境等做出贡献”和“追求国家利益和地球利益的协同”的“价值体系”彰显。

第三,就战略特点而言,出海企业是贯彻“绿色联通”的关键载体。对日本而言,东南亚不仅是资源获取地、出口市场、投资目的地,而且是支撑海外贸易的西南海上交通要道。维系与东南亚的良好关系,日本才能进一步确保与中东、欧洲、非洲的海上通道,以及包括来自中东的原油等海外利益。[17]为此,日本积极引导企业出海布局当地以拓展国家利益,这也恰恰形成“绿色联通”的关键支撑,即环境保护技术和经验的运用及分享等战略手段均主要围绕出海企业展开。于是,日本以淡化政治色彩的出海企业为载体,不仅将拟拓展的庞杂海外利益进行逻辑聚焦,而且打通推行“绿色联通”以塑造“价值体系”的关键抓手。这一考量也透视出日本个体文化中对于细节点位的“锱铢必究”,通过对于细节层面近乎偏执的恪守,依托表面看起来对外“不具威胁”、让外界“持续性接受”的绿色微观载体来服务于日本实现对当地联通的宏观战略。

第四,就战略的政策体系及路线图而言,日本形成“政府+行业+企业”的官民联动政策体系。同时,综合考虑日本政府层面对环境等广义绿色元素的关注演化,以及出海企业与东南亚的“联通状态”,可从纵向时间维度归纳其推进“绿色联通”的三阶段路线图。

其一,从二战后到1985年左右的战略准备期。二战后初期,日本并未形成“绿色联通”战略的深刻谋划。不过,立足日泰外交关系恢复,以及20世纪60年代初“特别日元问题”解决后双边关系靠近,日本以泰国为支点“俯瞰”东南亚,引导大量制造业领域日企出海投资,客观奠定后来实施“绿色联通”战略的基础。在此,大量入驻东南亚的日本企业仅追逐经济利益而不顾“负外部性”影响的行为,逐步激起当地不满,特别在1974年时任日本首相田中角荣访问东南亚时,泰国和印度尼西亚的反日运动达到高潮。在此背景下,日本开始反思如何改善国家形象,1977年时任日本首相福田赳夫发表日后被称为“福田主义”的对东南亚外交三原则,强调构建更加对等合作关系。与此相关,日本1977年首次将环境相关内容引入官方外交政策,将“环境问题”设定为该年《外交蓝皮书》第2章第7节的标题。[18]由此,日本融入“绿色”理念开始酝酿提升区域关系的“绿色联通”战略,引导出海企业承担更多环境保护等社会责任,落实对“绿色联通”战略的准备。

其二,从1985年左右到20世纪末的战略启动期。伴随1985年广场协议签订带来日元大幅升值,日本企业开始大规模投资泰国等东南亚国家。与此同时,日本于1989年(“昭和”与“平成”年号转换的“平成元年”)首次将对环境等可持续发展内容的关注纳入《外交蓝皮书》设定的外交战略框架,即在与“确保国家安全”“贡献世界经济健康发展”并列的“国际合作构想”外交课题之下,明确提出日本将在外交战略中融入对“环境问题、地球规模问题等的应对”,强调要着眼“仅凭一国之力难以解决的人口、粮食、文盲、能源、自然灾害等可持续发展问题”。[19]在此阶段,日本除力推政府开发援助(ODA)的绿色化之外,还依托出海企业在国际环境技术分享、野生动植物保护、全球气候治理等国际公共事务领域积极作为,落实对“绿色联通”战略的启动。[20]

其三,进入21世纪以来的战略深化期。日本积极回应2000年签署的《联合国千年宣言》,着眼环境、人权、和平三大领域积极贡献。与此同时,日本在新世纪也开始逐步将出海企业在世界的布局地向东南亚聚焦,以形成“绿色联通”的更好支撑。进入21世纪,一方面,日本国内在小泉纯一郎首相执政时期迎来二战后最长的经济景气,外汇市场上日元持续升值;另一方面,2001年的“9·11”恐怖袭击、2008年的美国次贷危机及其对全球的传导,严重冲击西方世界市场。正因此,考虑到北美、欧洲经济衰退,日本开始收缩在这两个区域布局出海企业,并积极增加对亚洲区域的海外利益拓展引导,除着眼中国的巨大市场,更着眼泰国、越南、印尼等人口众多且劳动力性价比更高的东南亚区域。由此,日本企业呈现转移的“亚洲化”趋势。亚洲地区与北美、欧洲并称为“三极”,其作为生产、市场、销售据点的重要性也在显著增加。特别地,鉴于东南亚地区跨国并购较少且绿色投资领域较多,土地价格、劳动力成本等较北美、欧洲便宜,日本进一步将此地作为其强化海外利益拓展的标的。特别在当下,日本政府于2015年提出“高质量基础设施建设伙伴关系”、于2017年制定“环境基础设施海外发展基本战略”,拓展出海企业绿色对接东南亚的新方位,落实对“绿色联通”战略的深化。

三、手段组合:“绿色联通”战略系统实践

日本对东南亚的“绿色联通”战略,较有特色地围绕出海企业展开,同时按照政府出台政策、行业制定标准、企业加持绿色逻辑的方式,大致形成宏观政策引领、中观标准制定、微观举措落定的战略手段组合。当然,日本除凸显关注生态环境保护的狭义绿色内涵,还承载可接受、可协调、可持续等广义绿色外延。

(一)宏观政策引领

日本因20世纪70年代对东南亚外交遇阻而开始反思宏观政策的调整,继福田赳夫之后于1978年执政的大平正芳首相,贯彻“福田主义”和外交政策强化环境应对的理念,提出“综合安全保障”概念,强调需要考虑此前关注不多的来自自然的威胁。[21]宏观政策虽着眼的是日本对全球所有区域外交,但在东南亚的落地尤为显著,特别就影响力较大的政策而言,日本于20世纪90年代探索完善环境ODA、于21世纪初回应联合国促进全人类可持续发展方面较为典型。

1987年,时任日本首相中曾根康弘访美时发表演讲,强调日本要以对外经济援助政策扩大对世界的贡献,以此形成对美国对外政策的支援。[22]20世纪90年代,针对此前仅将发展经济放在首位的ODA,日本开始将援助当地居民的生活及环境的保护也作为首要考虑对象。日本政府与日本国际协力机构(JICA)、日本国际协力银行(JBIC)制定了环境指导方针,在国际协作的准备阶段、审查阶段和事后评价阶段均高度重视环境相关的绿色因素。日本政府1992年确立的《政府开发援助大纲》(ODA大纲)中,强调“环境保全”基本理念,将“环境和开发的同等重要性”作为首要原则。在落实绿色导向的政府开发援助过程中,日本尤其注意分享自身经济高速发展时期的产业公害应对经验,并重点援助下水道整治等环境基础设施建设项目;同时,在相关国家设立环境保护中心,派遣环境领域专家,特别助力亚洲地区植树造林行动以防止土地的沙漠化,旨在尽可能保全森林资源。时至今日,日本不断完善政策实施流程的环境评估等制度供给,并已在探索将其升级为“居民参加型”的环境ODA,即重点考虑项目实施不影响当地居民日常生活,实施符合民众真正需求并引导其共同参与的援助项目。

进入21世纪,日本围绕2000年的《联合国千年宣言》形成以环境保护等为代表的多元宏观引领政策,并在绿色减贫等可持续发展领域切实贡献。如今,日本为贯彻2015年通过的《2030年可持续发展议程》的指引方位,于2016年设立了以首相为本部长、官房长官和外务大臣为副本部长、全体内阁均为成员的“可持续发展目标”(Sustainable Development Goals,SDGs)推进本部,在最新的行动计划政策设定中,于“地球”维度提出致力于“省·可再生能源、防灾·气候变动对策、循环型社会”和“生物多样性、森林、海洋等环境保全”等“优先课题”的对接。[23]

同样在2015年,日本政府着眼亚洲发展中国家的基础设施输出推出“高质量基础设施建设伙伴关系”,并于2017年出台凸显“绿色联通”内涵的“环境基础设施海外开发基本战略”。针对发展中国家快速的城市化和经济增长带来的废弃物处理、环境公害、全球变暖等问题,日本着眼将先进技术、知识和制度运用到发展中国家,为改善发展中国家的环境、助力其可持续发展做出贡献。安倍政府于2017年力推的“环境基础设施海外开发基本战略”主要包括3方面措施:(1)通过双边政策对话、区域论坛等方式加强当地政府高层对环境保护等相关议题的重视;(2)制定包含制度、技术、资金等要素的系统支持政策以助力当地经济社会可持续发展;(3)加强与民间企业、地方政府、相关省厅、国内外援助机构等的协同合作。[24]

在此基础上,安倍首相在2019年11月4日举行的第11次“日本-湄公河地区各国首脑会议”上,强调既有的“面向2030年的可持续发展的日湄倡议”政策,旨在“激活湄公河地区的潜力”,在灵活运用符合国际标准的高质量基础设施投资的同时,特别着眼环境和城市问题、自然资源的可持续管理和利用、包容性增长三大层面的优先领域,强化对接和努力,希望增强区域和社会的抗风险能力、保持和增强区域的增长潜力、实现社会发展与个体“富裕”的更好关联。就日本拟形成的政策贡献而言,在环境和城市问题方面,愿与湄公河国家分享二十国集团大阪峰会通过的“大阪蓝海愿景”,共同致力于到2050年将海洋塑料垃圾产生的新污染清零;在自然资源的可持续管理和利用方面,旨在加强与湄公河委员会的合作,探索开放框架下的水资源管理;在包容性增长方面,将致力于在G20可持续发展的人力资本投资倡议、产业人才培养合作倡议2.0版本的基础上开展教育人才培养工作。这些努力将通过跨区域的开放渠道和官方民间合作方式加以推动,同时准备将“绿色湄公河论坛(Green Mekong Forum)”于次年升级为“日本-湄公河可持续发展目标论坛(Mekong-Japan SDGs Forum)”。[25]

(二)中观标准制定

除着眼宏观政策引领,日本也瞄准中观维度的行业标准,构筑针对所有企业的环境管理系统。日本出台环境管理制度并清晰规定系统各部门负责人的具体职责,通过接轨国际规范、持续自我循环,形成较完善的环境管理体系。就接轨国际规范而言,以制造业为代表的跨国日系企业,大多国内母公司已取得国际环境管理体系ISO4001认证,各企业亦在力推派驻海外的子公司通过努力之后获取上述认证。日本母公司针对全球派驻出海企业的环境资质塑造已显现成效,如在入驻东南亚的外资企业中,日系企业是获取上述认证较多的一方。就持续自我循环而言,日本针对企业内部构筑自主的环境管理体制,形成计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、再评估(Action)4个阶段的“PDCA循环”,致力于环境管理的可持续完善。日本企业通过内部形成的“PDCA循环”,定期考察涉及环境领域的业务,设定环保关联方针、确立环保推进措施。目前,大型企业已形成较成熟的实践,日本政府正力推中小规模企业也构建相应的环境管理体系。

除面向作为组织整体的出海企业,日本还针对出海企业内部员工构建培养更多环境领域人才的管理体系,较有特色的方式便是引导出海日系子公司在争取ISO14001认证过程中同步培育当地人才。例如,有在马来西亚的出海企业,让当地聘用员工学习日系企业环境技术,培育其成为对接该领域的骨干;有在越南的出海企业,尽可能将争取ISO14001认证的工作交由当地员工对接,并让其参加东南亚地区企业团体的环境关联业务负责人会议、日本母公司举办的环境关联会议等,助其了解日系企业入驻越南及其他亚洲国家的环保实践等内容,以培育未来对接本企业环境业务的专家。当然,也有培育出来的当地人离开该企业而到其他组织工作,但宏观而言切实为当地环保实践形成本土人才支撑。与此同时,日系企业除致力于培育当地应对环境领域的专业人才,还通过普遍提升企业内一般从业人员的环保意识,让当地职员在观念上进一步影响其家族及“朋友圈”,尤其在更科学处理生活废弃物方面取得一定成效。立足环境管理系统,日本致力培育当地人才以促进东南亚地区实现可持续发展,不仅形成自身海外利益的更有利对接,而且于潜移默化中塑造当地民间的对日文化认同。以环境领域的人才培育为支点,日本还从广义绿色维度着眼打造东南亚内部更广泛的“亲日精英”,如开设长期的硕士、博士课程或者短期的“公共政策领袖课程”,精准培育前途有望的年轻行政官员。

(三)微观举措落定

日本在宏观政策和中观标准的不断调试中,通过对出海企业绿色逻辑的持续深化而逐步改变企业及国家形象,落实微观举措。主要内容如下:

其一,着眼污水处理。出海东南亚的企业普遍采用比当地更严格的排水标准,着眼直接向河流等公共水域排水的企业,投入大量资金来开发沙滤及活性炭吸附装置。针对日系企业集中的当地工业园区,除在园区内设立公用的中央排水处理场,各家企业也在自己工厂内部设立针对BOD、COD、SS三大关键指标的排水处理设备,形成工业园区排水系统的二次处理模式。与此同时,日系企业也特别注意排水处理装置的运营管理、水质监测等日常事务对接,在针对从业人员达到数百人甚至接近千人规模的大型日系制造业,除着眼产业排水,也同步重视食堂、厕所等生活污水处理。[26]

其二,着眼土壤污染防治。出海企业将通常埋在土壤中的污水管道架设到地面上方,防范排水泄漏时污染土壤并便于即刻检查故障点位。同时,企业还会在工厂区域钻探多个水井,定期监测土壤水质。[27]

其三,着眼有害废弃物处理。出海企业为防止自身有害废弃物因东南亚相关国家和区域处理设施不到位而造成环境污染,便在当地修建废弃物分类处理设施以前,于自己工厂内部建立废弃物分类保管设施、化学处理设施。

其四,着眼灵活运用节能技术。日本将最前沿节能装置转移到东南亚相关国家,精密管理空调机器、热源机器等装置,带动日系企业生产据点能源利用效率的大幅提升。与此同时,出海企业还积极利用太阳能、风能、生物能等可再生能源,并着眼落实《京都议定书》导入的绿色开发机制。

其五,着眼污染防范规则的建立。针对东南亚的多个日系工业园区,日本不仅配置应对环境污染的硬件,而且从软件方面与入驻日企“约法三章”,要求其签订的契约规定,相关企业在引起环境污染时必须立刻整改,不加以改善或者成效不明显的企业会被要求离开。[28]

四、案例透视:“绿色联通”战略“点面联动”

纵览二战以后对东南亚实施的“绿色联通”战略,日本着眼泰国之“点”、东南亚全体之“面”的“点面联动”,依托出海企业形成贯彻“绿色联通”战略的典型案例。

(一)泰国“支点”

泰国从二战结束之后即是日本对东南亚布局出海企业的“基轴”,在进入21世纪的第二个十年,日本还针对东南亚缔造了支撑国家宏观考量的“泰国+1”企业战略。[29]依托出海企业,日本在泰国以生态环境保护为核心依托,以实现多元领域的可持续发展、可协调合作的广义绿色手段为抓手,助力日本海外利益拓展的“硬目标”以及国家形象构建的“软目标”。在此,日本较为典型的战略实践是以出海企业寻求与泰国人口与社区发展协会(PDA)的合作。

20世纪70年代,泰国人口增长率和家庭平均人口数分别高达3.3%和7.7人,生产力及治理水平落后人口增长速度的状态成为内部贫困多发的重要原因。对此,泰国最大的非政府组织泰国人口与社区发展协会于1974年成立,着眼农村地区难以获取公共服务的贫困人群,不仅与泰国地方政府、企业等开展协同援助措施,还探索与其他国家出海企业的合作方位。日本对此表现积极,特别在进入20世纪90年代之后数量众多的出海企业与泰国人口与社区发展协会合作,为农村最贫困群体的内部发展形成积极助力,尤其于泰国东北部的武里喃府(Buriram)地区带来的绿色减贫、可持续发展等方面成效显著。例如,东芝(Toshiba)、横滨轮胎(Yokohama)、尼康(Nikon)、精工(Seiko)、住友电气(Sumitomo Electric)、东丽(Toray)、旭玻璃(Asahi Glass)、尤妮佳(Unicharm)、日本永旺(Aeon)、普林斯通(Bridgestone)、五十铃汽车(Isuzu Motors)等,从制造业到服务业再到零售流通领域等有代表性出海企业均积极参与到地方发展助力,如引进节能技术削减企业的二氧化碳排放,于企业内部及所在区域普及环境教育并推动植树造林活动,着眼基础教育和高等教育两个阶段实施助力当地人才发展的奖学金制度。同时,大多数日本出海企业还会在当地主流网站公开上述承担企业社会责任的具体做法,并制作年度企业社会责任报告书等,在正面形象宣传中构建国家的“价值体系”。[30]特别地,日本出海企业与泰国人口与社区发展协会合作,主要从以下两方面提升泰国农村基层绿色治理水平,以形成落实“绿色联通”的具体战略手段。

一方面,助力村落以植树造林带动就地创业。日本出海企业依托泰国人口与社区发展协会平台形成资金供给渠道,奖励泰国相关村落开展的植树造林行动。着眼目标地区,当地居民每种植一棵树,企业便支付1.5美元给泰国人口与社区发展协会,而泰国人口与社区发展协会立足积少成多的大量资金,推动当地设立“村落银行”(Village Bank)。“村落银行”的工作人员由当地村民选出,并在泰国人口与社区发展协会专业人员指导下加以运作。“村落银行”向有需求的村民给予小额贷款,同时鉴于大部分人受教育程度有限,专业人员会针对其欲实施的小卖部、养殖、家庭菜园等提高收入的经营活动,提供从生产方法、资金运用到市场营销、日常运营等全方位指导。在村民借款经营获取收益后,需要将多余暂时不用资金存入“村落银行”,同时每年向“村落银行”支付12%的利息,银行则将利息收入的一半用于村落老年人医疗和孩童教育等,剩下一半用作银行运营费和补充新的贷款资金。出海企业与泰国人口与社区发展协会的合作模式,不仅催生落后地区居民团结协作的共同体意识,而且提升其可持续发展的自主经营能力,同时还形成其环境改善和脱贫致富的绿色发展逻辑。[31]

另一方面,推动村落实现包含5个子目标的绿色发展。出海企业出资并与泰国人口与社区发展协会实践5个方面的具体合作:其一,推动“社区赋权”(Community Empowerment)。针对泰国大城市与农村之间在财富获取、公共服务等方面享有的权利悬殊突出,推进“村落开发伙伴项目”(VDP,The Village Development Partnership),改善并缩小农村贫困阶层相对城市居民所享有的政治、经济、文化、社会等各方面权利,即针对村落所处地理空间加以“社区赋权”。其二,推动性别平等前提下的男女共同发展。助力贫困村落发展,特别推动目标区域形成男女人数尽可能各占一半的“村落开发评议会”,由其制定符合性别平等利益的开发计划。其三,推动环境保全。在支持村落经济发展的同时,规定其必须同步达成相应的环境保护具体目标。其四,推动健康状态改善。带动医疗水平提升,关注村落老年人和孩童的健康诊断情况,降低婴儿死亡率等。其五,推动普及教育机会。着眼每个儿童都可能成为未来地区甚至国家的领导人,免费对其提供教育机会,围绕民主主义、领导才能、人权观念、项目建议、商业技能等认知和能力进行培育,其中一些人已成为地方的年轻议员。[32]

依托出海企业,日本针对整个东南亚实践类似上述呈现的“绿色联通”战略手段,在通过“价值体系”构建来争夺对日亲近方面已初见成效,其经过是由低政治向高政治的传导而影响泰国等东南亚国家的政策选择。

(二)东南亚“截面”

日本以率先入驻泰国的出海企业为抓手,针对整个东南亚“截面”落实的“以点带面”战略推进,较典型地呈现于能源合作领域,其中以考虑到在进入21世纪后东南亚表现的发展特征,日本所着手进行的战略对接尤为积极。伴随人口增加、经济增长,东南亚对于电力的需求也迅速提升,此前主要依赖的低成本燃煤发电开始产生更多以大气污染等为代表的环境负面影响。就此,考虑到近年来可再生能源的成本竞争力不断增强以及气候危机不断恶化,日本立足东南亚具备较丰富且待开发的水力、地热、风力、太阳能等地缘自然特质,着眼当地电力市场结构改革等能源转换、送配电网等基础设施改良点位,探索带动当地能源转型中的绿色联通,谋求成为支持东南亚实现能源转型的强力盟友。从经济、环境、社会和技术等多元领域来看,应对气候变化等环境污染的有效方案便是大力推动能源技术“绿色化”、能源使用效率提升以及可再生能源利用,这也正是日本努力与东南亚对接的方位:在供给侧方面,日本的官方和民间金融机构、电力企业正加强参与当地化石能源绿色升级、可再生能源发电站建设项目;在需求侧方面,日本也正推动当地的出海企业采购更多可再生能源用以发电。

具体而言,其一,日本政府和民间金融机构正进一步探索化石能源的“绿色化”改造,并逐步将投资从燃煤发电转向可再生能源发电。日本是东南亚发电站融资的重要投资国,从2003年到2018年,日本国际合作银行(JBIC)、日本国际协力机构(JICA)和日本贸易保险(NEXI)等日本政府所属金融机构通过提供优惠条件(如低利率)的贷款,为印尼的南安迪(Indramayu)和丹绒加迪B(Tanjung Jati B)等9个燃煤发电站项目和越南的太平(Thai Binh)和云峰(Van Phong)1等11个燃煤发电站扩建项目提供了大量的支持,旨在传输日本的“清洁煤(Clean Coal)”和“低污染煤”技术和助力当地减贫。[33]近年来,相关投融资运作更进一步着眼可再生能源的运用,如三菱日联金融集团、伊藤忠商事、三井住友信托银行和丸红商事等日本主要银行和商社,于2018年宣布不会为东南亚新规划建设的燃煤电厂提供资金,转为着眼可再生能源的开发运用。日本的政府金融机构、日本国际协力银行、日本国际协力机构、日本贸易保险等在参与东南亚可再生能源项目开发的投融资方面均具有丰富经验,如日本国际协力银行和日本国际协力机构从2009到2016年分别为东南亚可再生能源项目融资11亿和5亿美元,在助力当地可再生能源事业融资的开发金融机构排名中位列第3和第5位。[34]

其二,日本的电力公司,特别是那些已经进入并仍活跃在东南亚地区、拥有前沿专业知识和充足资金的出海企业,不仅致力于绿色技术的贡献,而且正越发关注并大规模参与该地区的可再生能源发电项目。

从地理空间上看,日本将超过一半的电力项目都布局在泰国,其后是菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南和老挝等国。针对相关项目的地理分布特征,日本着眼东南亚的燃煤发电实施“去污染”的技术对接,以日立、东芝、三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)、日本钢铁工程(JFE)、石川岛播磨重工业(IHI)等为代表的出海企业,向东南亚各国出口大量的发电机(如蒸汽发电锅炉、内燃机、水轮机)、电动机和变压器等动力机械并带去相关领域的前沿技术;[35]以日本电力开发公司(J-POWER)、日本电力公司、关西电力和九州电力等为代表的出海企业,针对当地化石燃料(基本为燃气和燃煤)电站项目,推广运用“清洁煤”和“低污染煤”技术。

立足日本出海企业较早进入当地并逐步获取的较深信任,日本正在将此前投入燃煤火力发电的资金开始向可再生能源转移,由此进一步巩固其在东南亚的“绿色形象”。例如,2019年1月,中国电力(日本负责其国内本州岛中国地方5县供电事务的企业)在印度尼西亚收购产能约5兆瓦(MW)的水力发电设备,[36]之后又与四国电力一道进军缅甸以扩大东南亚事业,增加了约35兆瓦的燃气发电产能。[37]同年5月,九州电力收购作为泰国最大独立发电企业(IPP)的泰国产电公司(EGCO)约6%的股份,其在东南亚的运转容量增加约250兆瓦,并在探索利用可再生能源发电的转型升级。[38]与此同时,日本电力开发公司、日本电力公司、九州电力、关西电力等大型企业已与东南亚水力发电、地热发电等可再生能源发电市场实现比较成熟的对接,日本电力开发公司和关西电力在菲律宾的水电项目、九州电力在印尼的地热项目、日本电力公司在泰国的太阳能和风能项目、关西电力参与缅甸的迪斗(Deedoke)水电站项目、中国电力参与马来西亚的吉玛东(Jimah East)燃煤火力发电站项目等,都是日本出海电力企业积极参加当地新项目开发以增加在东南亚影响力的典型案例。与此同时,日本电力企业不仅参加发电项目,还对接东南亚多个国家的送配电事业(咨询、详细设计、建设等),尤为突出的是作为关西电力子公司的新日本工程顾问有限公司(NEWJEC, The New Japan Engineering Consultants),其在印尼、菲律宾、越南等国主导了多个输配电网项目,[39]由此从基础设施改善层面进一步强化向以可再生能源带动发电的运作转型。

其三,日本引导出海企业推广100%地采购可再生能源。截至2015年,在东南亚开展业务的日本企业已超过1万家。丰田、日产、本田、日立、佳能、日本烟草产业(JT)、7&i控股、旭硝子玻璃股份有限公司(AGC)等超大型企业均在此列。近年来,大部分在东南亚开展业务的日本企业,都宣布将100%地转换为可再生能源发电。按此逻辑,日本在东南亚的出海企业也会进一步与能够提供相关技术的国内企业合作。例如,大阪燃气在2019年7月设立了联合企业“OE太阳光”,主要着眼向泰国曼谷提供太阳能发电服务。[40]

由此,绿色产业链的延伸也正带动更多的日本企业及业务拓展到东南亚,强化当地对日本可再生能源合作领域的依赖,以及其对日本绿色形象“价值体系”的认同。

五、结语

总之,日本对东南亚的“绿色联通”战略,可形成如下两个方面的战略评估:

一方面,“绿色联通”战略耦合于日本国家对外政策统领下的目标需要。概览日本整体的对外政策,其着眼在地理空间上包含海外和“海内”的国家利益,即“保护日本及日本国民的安全、资产、文化、环境并在尊重人权的同时持续谋求发展繁荣”,着力守护国家和平、独立及领土,保护国民的生命、财产等。在此,为了强化海外利益的拓展及保护、“海内”利益的增加与坚守,日本立足高度依赖海外资源、市场等经贸往来的自我清晰认知,依托二战后针对东南亚落实“绿色联通”战略,加深与世界的相互信赖、相互依存,凭借“价值体系”维度的形象构建,通过国际贡献来确保与诸多国家的共同利益关系,落实外交和安全保障,支撑国家对外战略目标的推进。[41]

另一方面,“绿色联通”战略是依托日本出海企业生成服务战略目标、落实战略手段的关键载体。考虑到出海企业更易对接空间布局的地理特性,日本选择泰国作为战略推进的首要支点;考虑到整合宏观政策引领、中观标准制定、微观举措落定的纷繁战略手段,以更好服务于战略目标聚焦、战略手段协调,日本出海企业充当贯彻国家宏观战略要求的核心载体;考虑到关注微观细节、铺设长线至深影响的“润物细无声”效果,日本选择以表面看来弱化官方色彩的出海企业来承载各项具体战略手段。当然,无论是出海企业的区域布局还是多元绿色手段的切实落地,日本的战略实施并非一帆风顺,但总体而言其不断探索战略手段与目标、战略手段与手段之间的协调,并取得对东南亚“价值体系”影响方面的有效成果。

结合当前国际局势,日本对东南亚的“绿色联通”战略尤其值得中国重视。2020年4月10日,美国白宫首席经济顾问拉里·库德洛(Larry Kudlow)号召在中国的美国公司撤离中国,强调美国政府将对厂房、设备、知识产权、基建、装修等所有费用进行100%的直接报销;同一天,日本政府也步美国后尘,宣布提供20亿美元的资金助力在华日系企业撤回本国,并提供2亿美元支持在华日系企业向东南亚等亚洲其他地区转移。很显然,日本即便在助华抗疫早期表现友善(当然背后主要是需要中国稳定供应体系、游客数量和出口市场的经济考虑),但当遭遇政治逻辑影响,便会做出哪怕会冲击既有成熟产业链体系的一定程度“逆全球化”选择。同样值得警惕的是,若在日本的长期影响下东南亚国家也一定程度选择绕开中国而在东亚形成以日本为主的产业链,那对“一带一路”倡议的深入推进、对中国可持续性的和平发展将产生极为不利的冲击。针对日本有关“绿色联通”的战略推进,中国同样需要依托具备狭义、广义多元绿色要素的“一带一路”倡议,探索与东南亚的更好联通,规避域外国家带来的从低政治到高政治的多领域同质性竞争,既确保“一带一路”倡议行稳致远进程中的海外利益拓展,又探索海外同质竞争节点的合作方位及风险反制。

注释:

[1]白如纯:《“一带一路”背景下日本对大湄公河次区域的经济外交》,《东北亚学刊》2016年第3期,第32-38页。

[2]Malcolm Cook, “Southeast Asia and the Major Powers: Engagement not Entanglement”, Southeast Asian Affairs, 2014, pp. 37-52.

[3]Hidetaka Yoshimatsu, “The Mekong Region, Regional Integration, and Political Rivalry among ASEAN, China, and Japan”, Asian Perspective, Vol. 34, No. 3 (2010), pp. 71-111.

[4]Bhubhindar Singh, “Asean’s Perceptions of Japan: Change and Continuity”, Asian Survey, Vol. 42, No. 2 (March/April 2002), pp. 276-296.

[5]毕世鸿、张程岑:《东盟跨境烟霾问题及其治理合作》,《南洋问题研究》2019年第3期,第25-40页。

[6]董亮:《日本对东盟的环境外交》,《东南亚研究》2017年第2期,第73-87页。

[7]屈彩云:《经济政治化:日本环境援助的战略性推进、诉求及效应》,《日本学刊》2013年第6期,第103-119页。

[8]深尾京司、細谷祐二:《国際産業政策と多国籍企業》,一橋大学経済研究所編『経済研究』1999年第50巻1号,第54-67頁。

[9]藤村学:《メコン地域における経済回廊と日系企業の展開》,《国際貿易と投資》2016春第103号,第35-52页。

[10]大泉啓一郎、副島功寛:《ASEAN経済共同体発足を見据えた域内サプライチェーンの拡充:タイにおけるサイエンスシティの構築の意義と可能性》,《環太平洋ビジネス情報》2015年第15卷第56号,第49-72页;大泉啓一郎:《タイに集積する日本企業》,《日本総研》No. 2015-043,2016年1月12日,第1-9页。

[11]ジョマダルナシル:《企業の社会的責任(CSR)によるタイ国の貧困削減と今後の動向と課題》,《金沢星稜大学論集》第48巻第2号,平成27年2月,第37-42页。

[12][26][27][28]財団法人地球•人間環境フォーラム:《日系企業の海外活動における環境配慮推進のための手引き~主にアジア地域における環境•CSR促進に向けて~》,平成19年(2007年)3月,第1-64、7、9、9页。

[13][15][41]社団法人経済同友会:『新たな外交・安全保障政策の基本方針国益と地球益の未来最適を追求する』,2006年,第1-13、4、3页,https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2006/pdf/060831.pdf。

[14]时殷弘:《从拿破仑到越南战争》,北京:团结出版社,2013年,第1页。

[16]杨达:《日本对东南亚的联通政策构想及战略运作》,《云南社会科学》2018年第2期,第130-139页。

[17]山影進:《外交イニシアティブの試金石―対東南アジア外交の戦略的重要性》,见国分良成編:《日本の外交第4巻 対外政策 地域編》,東京:岩波書店,2013年,第6章,第143-169页。

[18]日本外務省:《昭和52年版わが外交の近況》,1977年(第21号),昭和52年9月,https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1977_1/s52-contents-1.htm。

[19]日本外務省:《平成元年版外交青書》,1989年(第33号),平成元年9月,https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1989/h01-1-3.htm。

[20]杨达:《从软实力建构到硬实力缔造:日本对外发展的绿色举措》,《云南社会科学》2019年第2期,第91页。

[21]防衛大学校安全保障学研究会編:《安全保障学入門(第5版)》,東京:亜紀書房,2018年,第1-14页。

[22]デニス・T・ヤストモ著、渡辺昭夫監訳:《戦略援助と日本外交》,東京:同文館,1989年,第12-13页。

[23]外務省国際協力局地球規模課題総括課:《持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割》,令和2年(2020年)1月,https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/2001sdgs_gaiyou.pdf。

[24]日本環境省:《環境インフラ海外展開基本戦略の策定について》,平成29年(2017年)7月25日,https://www.env.go.jp/press/104372.html。

[25]第11回日本・メコン地域諸国首脳会議,令和元年11月4日,https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea1/page4_005439.html。

[29]杨达:《日本国家战略背景下的“泰国+1”企业路径探析》,《云南社会科学》2017年第2期,第10页。

[30][31][32]ジョマダルナシル:《企業の社会的責任(CSR)によるタイ国の貧困削減と今後の動向と課題》,《金沢星稜大学論集》第48巻第2号,平成27年2月,第42、38-39、39-40页。

[33]Romain Zissler, “Renewable Energy to Replace Coal Power in Southeast Asia”, Renewable Energy Institute, October 2019, https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/SoutheastAsiaPowerReport_EN.pdf.

[34]IRENA, “Renewable Energy Market Analysis: Southeast Asia”, January 2018, https://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-Energy-Market-Analysis-Southeast-Asia.

[35]財務省貿易統計,https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm。

[36]“Outline of the Hydroelectric Power Generation Project in Indonesia”, February 1, 2019, https://www.energia.co.jp/e/release/2019/pdf/p190201.pdf.

[37]“Overview of Natural Gas-Fired Power Project in Myanmar”, May 16, 2019, https://www.energia.co.jp/e/release/2019/pdf/p190516.pdf.

[38]Kyushu Electric Power Co., Inc, “Indirect Shares Acquisition of EGCO in Thailand-Contributing the Electricity Business together with the High-Growth Companies in Asia”, May 14, 2019, https://www.kyuden.co.jp/english_company_news_2019_h190514-1.html.

[39]NEWJEC Projects, http://www.newjec.co.jp/e3project/index.html。

[40]Osaka Gas Co., Ltd., “Establishment of Solar Power Company in Thailand”, July 3, 2019, https://www.osakagas.co.jp/en/whatsnew/__icsFiles/afieldfile/2019/07/03/190703_1.pdf.