作为20世纪学术四大发现之一的敦煌遗书,保存了4—11世纪近7万件经卷和文书,蕴含了多学科丰富的研究资料,百余年来一直为敦煌区域社会史、民族史、中古史和中西文化交流史等研究领域学者所重视,且取得了丰硕的成果。

学界现有成果主要是从古籍修复角度和裱补文献缀合的角度切入,而对古代裱补修复行为本身及其历史价值的讨论并不多见,还有诸多细节问题有待进一步深入探讨。鲜有学者从写本学的角度对裱补形态进行专门论述。归纳总结古人裱补修复的特点、秉承的修复理念、遵循的内在规律,深入挖掘裱补修复所折射出的政治历史背景,均可把敦煌写本学研究引向深入。因此,就文献裱补的深广意涵而言,尚有广阔的空间亟须开发与探索。

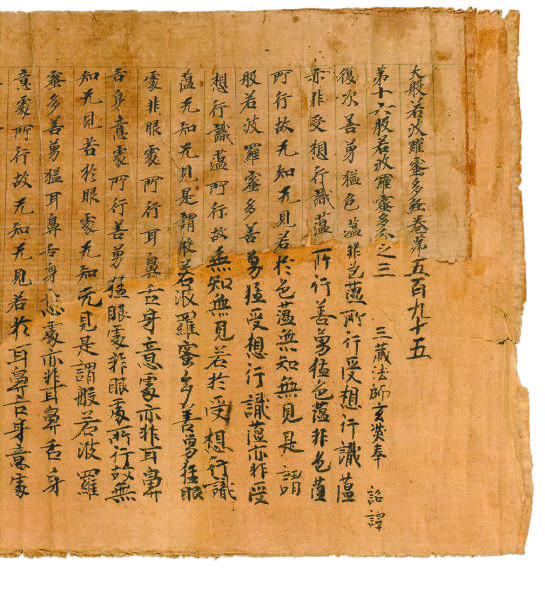

■国家图书馆藏敦煌遗书裱补示例 作者/供图

重视敦煌文献裱补研究

敦煌遗书中保存了大量的古代文献修复实例,囊括了裱补褙纸、缀接首尾和配补缺页等多元方式,依据修复目的,大致可分为两大类:一是将残缺的写卷通过配补缺页、缀接首尾等方式进行补足,以及补更原文献的残洞或补阙纠错性修复,从而保证写本内容的完整,可称为“内容性修复”。二是古人对开裂变坏、残破缺损的写本通过裱补褙纸,使之外观完好并可以继续使用,可称为“技术性修复”。概而言之,内容性修复旨在追求文本内容的完整,技术性修复侧重维持文本外观的完好,两类修复行为均使得原来残损不全的写本重新获得完整的形态。据不完全统计,经过古人不同程度修复过的文献约占全部敦煌遗书的四分之一,数量之庞大不容忽视。从形态看,配补的缺页和裱补的褙纸作为维系和支撑写本完整性的重要纽带,成为写本重要组成部分。从内容看,配补经卷和裱补纸上所书文字与原写本构成了新的有机体,进而成为修复后写本不可或缺的一部分。因此,加强敦煌写本学研究,就不应忽略配补缺页和写本裱补的现象。

学界关于敦煌遗书中古代写本修复案例研究成果虽然不少,但这些成果主要集中在第一类“内容性修复”行为,即对敦煌遗书中配补经卷、缀接首尾案例的研究。20世纪90年代,施萍婷《三界寺·道真·敦煌藏经》在讨论敦煌藏经洞所藏佛经来源问题时,即详细梳理了道真配补佛经的情况。近年来,张涌泉等对古代写经的缀接情况作了总结论述,并探索了敦煌残卷缀合的意义。此外,徐浩还注意到敦煌写经修复中的批量缀补卷首现象,对缀接首尾的特征和不同系统作了阐释。

学界对第二类“技术性修复”行为的关注,主要涉及三个方面。其一,聚焦史学工作者对裱补纸所载文献的拼缀及历史问题的发掘,最具代表性的成果即荣新江编辑的《英国图书馆藏敦煌汉文非佛教文献残卷目录(S.6981—13624)》,对从其他写卷、经帙、绢纸绘画上揭取的裱补纸文献进行缀合,不仅拼缀出了久已失传的珍贵古籍,还揭示出了史籍阙载的历史背景。其二,体现在古籍修复人员从揭取裱补纸、复原裱补纸文字等技术层面,积极探寻修复敦煌遗书最科学、最有效的方法。这方面的工作以国家图书馆古籍馆和古籍保护中心的杜伟生、张平、胡玉清等为代表的古籍修复专家作出的贡献最大。其三,着眼于梳理敦煌遗书中的古代修复案例,涉及修补材料、修复方法和完成效果等。林世田与其合作者以道真补经为切入点,对国家图书馆藏敦煌写本佛经的修复案例进行评析。刘郝霞《古人对敦煌俗文献的修补、修复与再利用》探讨了敦煌俗文献的修复与再利用,涉及修补材料的选择、修复特点的揭示等。

敦煌写本学研究重要范畴

敦煌遗书中的技术性修复案例,主要包括“维持性修复”和“再利用性修复”。“维持性修复”即写本在长期流传过程中受损残破、开裂脱落,时人为了继续展阅使用而对写本进行基础性修复。“再利用性修复”一般指对仅有单面书写的残破文献进行裱补修复,目的是利用裱补纸的空白处书写新的文本内容。

以往学界常将裱补纸视作所裱补写本之附属物,原因大致有二。首先,裱补纸所载文字往往与原写本内容不相关涉,如果揭取下来,并不会影响原写本内容的完整性,加之部分裱补纸文字(包括胡语文献)还是解读历史问题的重要材料,因此被视作独立于原写本的附属物。其次,裱补用纸常较原纸更为厚重或粗糙,有时还会随意使用糨糊甚至其他黏合剂,对已经脆弱的卷子造成了更大的破坏。基于以上考虑,多家收藏机构早期都将裱补纸揭下单独编号。这一做法虽然还原了所裱补写本的最初原貌,但也使得裱补纸和原写本产生了分离,破坏了裱补后写本的整体性。从写本延续的角度来看,裱补纸已和原写本构成了新的有机体,对写本以完整形态继续流传产生了重要的保障作用。从内容来看,裱补纸所书文字与原写本构成了新的有机体,进而成为裱补后写本不可或缺的一部分。从形态来看,裱补纸作为维系和支撑写本完整性的重要纽带,也成为写本的重要组成部分。如果没有裱补纸,残破受损的原卷可能会四分五裂,绝非我们今天所能看到的模样。不断加强对文献裱补的全面研究,有利于加深我们对写本所有者的变换和写本流传细节的了解,要把敦煌写本学研究引向深入,就不应忽略文献裱补这一现象。

蕴藏古代写本典籍修复实践案例

调查发现,经过裱补修复的敦煌遗书,贴补的纸块大小不一,层数有异,贴补纸从数块、数十块乃至百余块不等。从文献破损的类型来看,有两纸接缝处断裂、首尾纸破损、横纵向撕裂、火灼破洞等;从被裱补文献的装帧形态来看,既有写本,亦有印本,目前世界上有最早明确纪年的印本——现藏于大英图书馆的唐咸通九年(868)雕版印刷品《金刚经》的卷背即粘有裱补纸。从裱补材料的物质属性来看,主要有纸张和丝绢两种。从采用的裱补方式来看,有糨糊粘贴、麻绳(线)缝缀、丝线穿连等。从裱补纸粘贴的方式来看,有正面补、背面补、正背双面均补,有的甚至在原卷并无残破处粘贴了裱补纸。从裱补纸的制作方法来看,有精心剪切、随意撕裂、写本脱落、粘接而成等多种方式。从粘补的效果来看,有的补纸裁剪整齐,粘贴时顺着纸纹或界栏方向;有的却粘贴随意,无章可循。

敦煌遗书的裱补修复集中展现了中古时期写本典籍在传承和发展过程中所经历的真实命运,因而洞晓文献裱补中裱补纸的材料选择、制作方法、贴补方式、裱补次数、所载文献的性质等情况,对了解该写本的使用情况、修复时间、所有者的变换及流传情况等具有重要意义。从写本延续的角度来看,裱补纸已和原写本构成了新的有机体,对写本以完整形态继续流传产生了重要的保障作用。因此,敦煌遗书中的古代裱补实例为构筑4—11世纪写本典籍修复史提供了鲜活而丰富的材料,文献裱补则为我们了解古代写本保存、利用和流传情况提供了重要依据。

古代写本文献作为中华优秀传统文化的重要载体,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义。实例证明,中华先人在长期的修复实践中积累了丰富的经验,并且总结了一套行之有效的保护方法和修复技艺,形成了别具一格的中华古籍保护与传承体系,为古代典籍保护和中华优秀文化传承提供了有力的保障。如果说利用现代修复科技可以让古籍“延年益寿”甚至“长生不老”的话,那么古人的修复无疑是让破损散乱的写本“起死回生”的关键环节,对写本的继续使用和广泛流传起着至关重要的作用。文献修复中的一剪一裁、一贴一补无不凝结着古人的智慧和创造。作为古籍整理者,我们不仅有义务让“书写在古籍里的文字都活起来”,也应努力发掘和传承写本修复所彰显的中华先人智慧亮点,并有责任不断发扬光大,使其继续滋润华夏子孙的心田。

(本文系国家社科基金一般项目“写本学视域下敦煌遗书中古代裱补研究”(21BZS143)阶段性成果)

(作者单位:上海师范大学图书馆)