三星堆近百年的学术史留下很多富有传奇色彩的学术故事,其间有三次关键性历史时刻。回顾这些关键节点,令人惊喜的是,每个时段的三星堆学人,都为三星堆留下了珍贵的一手记录,拍摄了关键时刻的珍贵影像,已成为中国现代考古学百年学术史的重要瞬间和珍贵史料。

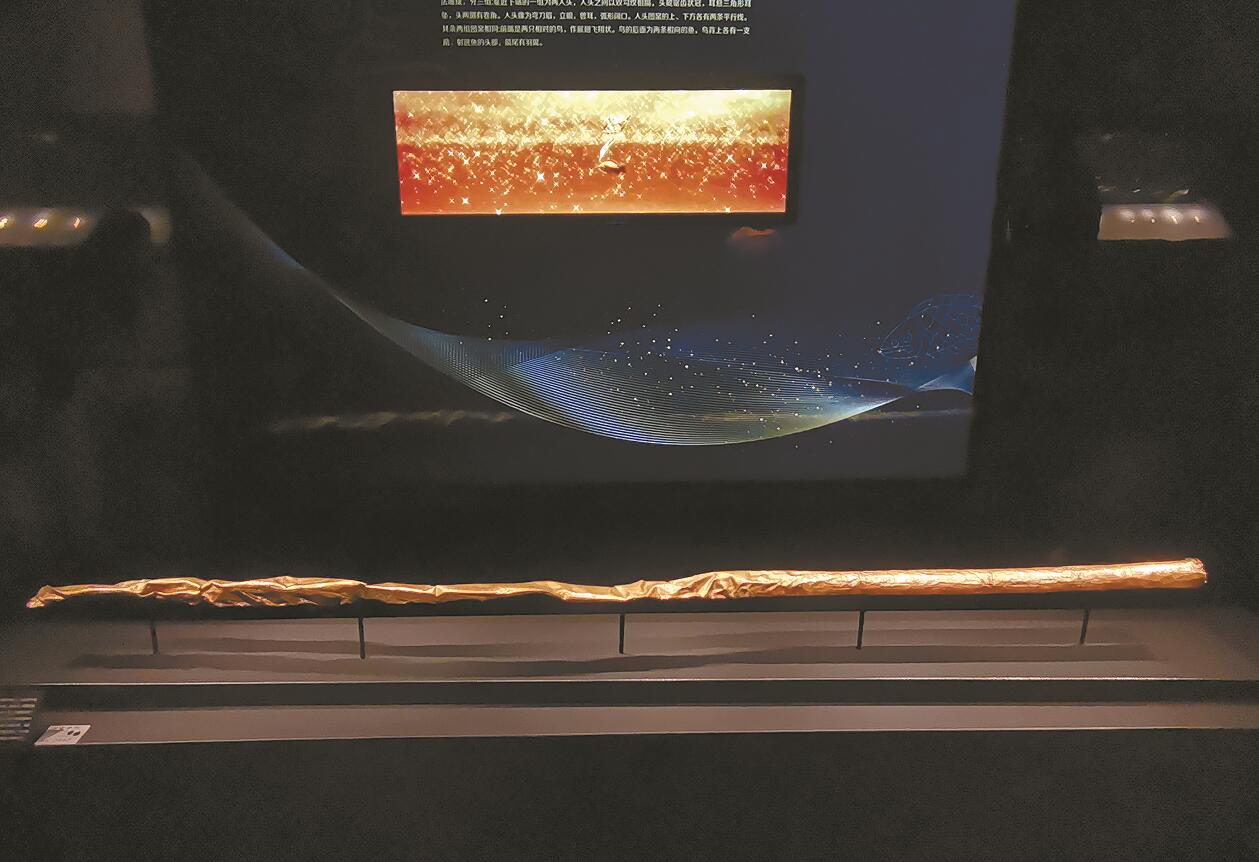

■三星堆遗址出土金杖

纵观考古百年百大发现,其中发现发掘早、长时段持续发掘且在每个阶段都有重大发现的,只有三星堆等屈指可数的几个遗址。三星堆近百年学术史是一部厚书。我们从三部“日记”重温“堆史”,揭开时间的铅幕,重返学术史的若干特殊时刻。

■2021年考古发掘现场

“三星堆的故事,从春天这一页说起”

——三星堆第一次闪耀

时间:1934年3月16日

地点:广汉月亮湾燕家院子

三星堆故事的开端,与三个春天有关。

三星堆浮出水面,事起春耕。1929年春天,燕道诚父子在燕家院子整治水车,在倒流堰发现玉石器。很可能此前三星堆文物已经出现,然而这次在燕家院子“浮出水面”,是第一次被记录在案,从而进入学术史的记忆。

被称为“三星堆发掘第一人”的葛维汉(David Crockett Graham,1884—1961),1932年担任华西协合大学教授、华西协合大学博物馆馆长。他注意到此前华西边疆研究学会同仁提供的广汉信息,1934年带领助手林名均到广汉燕家院子进行发掘。

■1934年考古发掘现场 资料图片

葛维汉为第一次发掘留下了珍贵的记录。他在巴蜀进行多次考察活动,大都写有日记,而今《葛维汉日记》等珍贵资料在美国史密森学会档案馆保存。《葛维汉日记》中提到,当时的广汉县长罗雨苍以县政府名义邀请葛维汉和华西协合大学博物馆。1934年3月1日,他们来到广汉,与当地官员一起对此次发掘作最后安排。由罗雨苍出面主持全部事项,发掘方法则完全由葛维汉负责指导。3月16日开始发掘,10天后,由于当时土匪猖獗而被迫停止,不过这一次发掘仍取得重要成果,出土了系列玉石器等文物。

1935年,葛维汉在《华西边疆研究学会杂志》第6卷上发表《汉州发掘简报》,这是学术史上第一份三星堆遗址考古发掘报告。在报告中,葛维汉对三星堆的第一次发掘进行了较为详细的记录,当时使用了许多工具,“旨在更清楚地了解地层关系,准确记载每件珍贵器物的方位和深度。保存这次发掘充实而详细的记录,以便能更多地揭示出当地的历史和重视那些埋藏的文化”。

葛维汉用学到的“风水”术语来描述自己的地势观察:“三星堆、孤树、月亮湾以及附近的这块土地是显著而强烈的风水之地,并且是广汉的风水中心。”“风水”是秦汉以来才形成的理论体系,葛维汉用这个词体现了他在工作中的自觉尝试和运用,也反映出三星堆先民对环境的选择。

对于此次发掘获得的玉石器,罗雨苍认为“很有科学价值”,把它们赠送给华西协合大学博物馆,至今仍在四川大学博物馆收藏并展出。“我对他同时也对广汉人民表示谢意,感谢他们送给博物馆的这些礼物。”葛维汉写道。

■葛维汉发掘报告手稿 资料图片

从1921年安特生和袁复礼等一起对渑池县仰韶遗址进行科学发掘开始,中国现代考古学走过百年历程。回望过去,可以看到这些早期考古发掘工作以及学人之间的一些信息交流。葛维汉在广汉十分关注仰韶、殷墟的状况,与安特生有学术交流,也注意到同时期李济主持的殷墟发掘,在撰写《汉州发掘简报》时引用了仰韶、殷墟等材料与广汉材料进行比较。葛维汉的观察代表了他当时的认识:李济《安阳发掘简报》中的三组陶器与三星堆有同样的纹饰,在殷墟和广汉文化中发现同样的纹饰,令人惊异;安特生认为,广汉与仰韶的出土物极相似。葛维汉当时在简报里写道,殷墟出土文物与广汉文物有明显区别,自然也有大致相同之处,如石斧、石刀和石凿以及陶器的刻纹和印纹等。不同之处就颇引人注目了,即“殷墟出土文物有大量的青铜器、甲骨文、骨器、彩陶等,但广汉附近遗址就丝毫未发现这类遗存”。

由于当时三星堆考古工作刚迈出第一步,葛维汉自然想不到,数十年后他脚下这片广汉大地将出土大量青铜器等文物,震惊海内外。

第一次的发掘工作在当时引起了学界关注。葛维汉和他的助手林名均把发掘报告等资料寄给当时在日本的郭沫若。身为蜀人,郭沫若为故乡的新发现大为惊喜,他回信大意这样说道:你们真是华西科学考古的开拓者。你们在广汉发现的器物,均与华北、中原地区的出土器物极相似,这就证明西蜀文化很早就与华北、中原有文化接触。也希望你们继续进行更多考古发掘以探索四川史前文化,包括民族、风俗以及它们与中国其他地区的文化接触。这些都是极为重要的问题。

抗战时期,学人纷纷入蜀。结合考察结果,卫聚贤于1941年撰文明确提出“巴蜀文化”学术概念,并在其主编的《说文月刊》上先后策划两期“巴蜀文化专号”。卫聚贤还呼吁蜀中文化机构继续“在广汉太平场(即今三星堆遗址)等广事发掘,以便出《巴蜀文化论》,在古史上添一笔材料”。

由于时局原因,葛维汉没能继续在广汉主持发掘工作,而转向了民族学人类学领域,并于1948年离开了中国。20世纪50年代随着院系调整,华西协合大学博物馆资料拨归四川大学,更名四川大学博物馆。记者此前到该馆参观,馆内展出有葛维汉夫妇辞行的名片资料,留下一份珍贵的告别记录。

2019年,“葛维汉”再度踏上巴蜀大地——这次是他的外孙克里斯多夫·胡根戴克(Christopher Hoogendyk)和曾外孙女应邀回川,沿着葛维汉的学术足印重访。胡根戴克将外祖父的日记和照片刻录到光盘里,赠送给了四川大学博物馆,在四川大学博物馆举行了“葛维汉在华西”学术研讨会。

2019年3月22日,广汉的又一个春天。在距离葛维汉1934年发掘整整85年后的这一天,葛维汉的后人在四川学人陪同下重访三星堆。在三星堆博物馆展厅,胡根戴克带着女儿在葛维汉1934年发掘三星堆的历史照片前合影。

就在葛维汉后人重访三星堆的8个多月后,2019年12月,三星堆祭祀区发现三号坑,其后陆续发现四号到八号坑。2021年3月20日,广汉的又一个春天,春风染绿了鸭子河南岸,国家文物局在广汉和成都发布三星堆阶段性成果。三星堆再次闪耀,惊艳世界。

“火热的三星堆祭祀坑,发现于那个炎热的夏天”

——三星堆第二次闪耀

时间:1986年7月18日

地点:广汉三星堆一号坑

“这些只能有待未来的考古学家们去清理发掘。”葛维汉停下汉州发掘工作时写道。

三星堆确实开始了漫长的等待。其后巴蜀考古学界虽有所调查和发掘,但由于种种原因未能深入展开,直到52年后,才随着两个祭祀坑的发现发掘大放光彩。1986年,四川省文物考古研究所(现为四川省文物考古研究院)陈德安和陈显丹一起主持了一、二号祭祀坑的发掘工作。这一次,考古学人从“月亮”转战“三星”。

记者从月亮湾一路步行,跨过马牧河,走到三星堆,路途中见到乡亲们在田野耕耘,竹林掩映,溪流潺潺,巴蜀田园风光令人沉醉。千百年来,繁华散尽,悠悠蜀墟,生生不息。

■1986年考古发掘现场 资料图片

“在我未来成都之前,我不知道什么叫巴蜀文化。四川出土的东西有些什么,这我有印象。巴蜀文化是什么?说不清楚。但是,当我看过四川博物馆、文管会的工作成果之后,啊!我看到巴蜀文化了。这就是广汉月亮湾、三星堆……”1984年,第一次“全国考古发掘工作汇报会”在成都召开,苏秉琦先生在会上这样说道。苏秉琦于1981年正式提出“区系类型”模式,影响深远。他此次入川,观摩了月亮湾的材料,对于三星堆和巴蜀文化研究工作给出非常重要的指导。

1986年的夏天,尤其是7月18日这一天,值得铭记。这一天,陈德安、陈显丹等在三星堆遗址砖厂宿舍(现为四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站所在地)整理上半年的发掘资料;砖厂职工在遗址取土,并发现玉石器。考古队员闻讯后,立刻跑到遗址现场,着手开展工作;陈显丹也就此写下日记,留下了珍贵的记录——《三星堆遗址一、二号祭祀坑发掘日记》(收入《四川文物》2006年第3期“纪念三星堆遗址祭祀坑发现二十周年专栏”)。

那是一个“难忘的三星堆之夏”。炎炎夏日,考古队连夜发掘,虽挥汗如雨,但心潮澎湃。据考古队员回忆,他们尝试了夜间考古发掘,由于是首次开展夜间考古发掘工作,大家没有任何经验,全凭着热情,在夏夜热火朝天地开展工作。特别是到了后半夜,四处一片宁静,除了蟋蟀啾啾和一片蛙鸣之外,只有坑中考古队员偶尔的说话声和手铲插土、刮泥的声响。临到天亮时,倦意上升,但是大家依然坚持工作。

■三星堆遗址工作站,1986年为砖厂宿舍。

陈显丹的日记生动细致记载了象牙、青铜大立人像、青铜纵目大面具、金杖等重要文物的出土。金杖前所未见,一出土立刻震惊四方:

7月30日凌晨2点30分,当我在坑的西北壁的中部用竹签和毛刷清理时,突然一点黄色的物体从黑色灰渣中露了出来,我继续清理,发现它是黄金制品,再继续清理下去,发现上面刻有鱼纹,再继续,发现上面还有其它的纹饰,而且弯弯曲曲越来越长。此时我开始紧张起来,心想这可能是古蜀王的一条“金腰带”……清理工作在继续,发现的文物也越来越多,“金腰带”的清理也在继续,不久,这条“金腰带”的全貌也现了出来,原来这是一枚象征古代蜀王王权的“金杖”。上面除刻有鱼纹外,还有鸟纹和头带(戴)王冠的人头像,总长为1.42米。早晨5点过一点,县委县政府在接到这一重要报告后,立即派出了36名武警战士到现场维持秩序。此时我才放下心来,并当众向大家宣布:“我们发现了古蜀王的金杖。”这消息一经传出,立即引起了轰动,当天来看的人络绎不绝。

对于三星堆,奇迹总是“一而再,再而三”。不可思议的事情又发生了,就在一号坑基本清理完毕还在整理发掘资料时,现场不远又发现了二号坑。陈显丹当天日记里记录道:

8月14日星期五,晴。我们正在砖厂整理祭祀坑发掘资料,至下午18点,砖厂挖土民工杨永成来报,在距一号祭祀坑不远的地方又发现了文物,我即刻赶到现场,发现又是一个祭祀坑,发现的情况与一号祭祀坑一样,也是在挖“神仙土”时挖出来的(所谓神仙土,即是人们从陡坎的最底处向里挖空,然后再从最高处用钢锨倒土,这样一来可以省力,又可以一次倒下两、三方土),现已暴露出一个铜面具,并能看到其它的灰烬。

时间在三星堆似乎是在盘旋往复中前进的。30年后,也是在这一天,2016年7月18日,“三星堆与世界上古文明暨纪念三星堆祭祀坑发现三十周年国际学术研讨会”在广汉举行。作为学术纪念,这一天发布了陈显丹编著的《三星堆祭祀坑发掘记》,发掘日记也收入书中。

“考古人只相信天道酬勤,只相信地道酬勤”

——三星堆第三次闪耀

时间:2019年12月2日

地点:广汉三星堆三号坑

2021年3月20日,三星堆第一次集中发布阶段性成果,立刻火遍全国,然而时钟要由此往回拨转大概16个月,回到2019年12月2日那一天。

这是一个令人激动的“三星堆之冬”,也是本轮三星堆热潮的起点。

为传承发展中华优秀传统文化,四川省委宣传部组织实施“古蜀文明保护传承工程”。考古工作者制定新的三星堆考古发掘研究计划,重启对三星堆遗址的深入调查、勘探与发掘。专家们认为,三星堆应该还有大发现。随着工作进展到这一天,发现了“坑”的踪迹——在挖探沟时,发现三号坑的一角,并露出一件青铜器物的边缘。三星堆遗址工作站站长雷雨和副站长冉宏林迅速赶到现场,对于露出的铜器口沿儿,大家还不太敢确定是什么,又请来开会的老队长陈德安。

■燕家院子出土写有“燕三泰”的大石璧,现藏于四川大学博物馆。

“大口尊,没问题。”陈德安下坑一摸,吐出“六字妙音”。冉宏林当天这样提醒队员们,要多记日记,事无巨细,全部记录。此后顺藤摸瓜,一路惊喜不断,四号到八号坑陆续被发现。随着准备工作完成,从2020年10月9日开始,对新发现的6个坑启动考古发掘。

百年来对于考古重大发现的记录和分享,已天翻地覆。微博微信微视频等易于随手记录分享,各种新媒体成为实时记录交流的新平台。雷雨是一位摄影达人,微友们随着考古人的镜头,目击考古发掘的点点滴滴:从考古调查开始,到搭建考古大棚,建立考古发掘方舱,建立考古工作室,设备测试,专家咨询,文物出土,再到成果发布会,其中也有工地边的巴蜀田野,伸头来考古大棚窥探的青青翠竹。在他的镜头下,有文物,而更多的是来往三星堆的人——学人、学生、技工、安保人员、主持人、记者等,有汗水,有笑脸,有眼睛与镜头的对视。一位读者说,“感觉考古记录可以出一本书了”。

1984年,雷雨走出燕园,来到四川,就此走进三星堆。2021年,雷雨回到燕园,回到北大。对着师长和学弟学妹,他说道,在不少人看来,三星堆很神秘,其发现过程又颇具故事性,“三星堆的很多发现固然是偶然的,但偶然中实则有必然。我们考古人从来不相信运气,考古人只相信天道酬勤,只相信地道酬勤”。

近百年来,三星堆三次脉冲,书写了奇妙的三星堆三部曲。当收获丰硕果实的时候,让人想起三星堆的三次闪耀——1934年的春天、1986年的夏天、2019年的冬天。

(一审:贺雷;二审:李志伟;三审:王剑锋)