贵州大学——我梦想起飞的地方

[个人简介]:叶小文,男,汉族,中共党员。1950年8月生于重庆,籍贯湖南宁乡,1975年9月加入中国共产党。贵州大学哲学系1976级学生。历任共青团贵州省委书记、党组书记;共青团中央统战部副部长(正局级),全国青联副秘书长;中央统战部民族宗教局(二局)局长;国务院宗教事务局局长、党组书记;国家宗教事务局局长、党组书记;中央社会主义学院党组书记、第一副院长(正部长级);中共十五大、十六大、十七大代表;中共第十六届、十七届中央候补委员,中共十八届中央委员,全国政协第九、十、十一届常委,十二届委员、文史和学习委员会副主任。现任十三届全国政协委员、文化文史和学习委员会副主任、分党组副书记。主要著作有《多视角看社会问题》《化对抗为对话》《把中国宗教的真实情况告诉美国人民》《从心开始的脚步》(中、韩版)、《宗教问题怎么看怎么办》《宗教七日谈》《小文三百篇》《望海楼札记》(中、日版)、《处处书友遍地书》、《小文论丛》等。在国内核心期报刊发表各种文章数百篇,论文《社会学否定之否定的进程及其内在矛盾》曾于1984年获中国社会科学中青年优秀论文奖。

扎实刻苦学习 梦想落地萌芽

我只要有机会回到贵州大学,都会偷偷地去学校食堂转一圈,吃顿饭,就像回家一样。现在的学生真幸福呀,顿顿都能吃到品种丰富、色香味俱全的饭菜,不用饿着肚子读书。每每看到学校食堂,总能让我想起1976年我在贵州大学读书的那些日子。

1976年社会经济还未完全复苏,生活依然艰苦。我们是穷学生,又正值年轻力壮,饿肚子是常事。每个月的饭票20天就吃完了,剩下的10天就吃稀饭,甚至空着肚子过。食堂的菜呢,大多是应季的,比如蒜薹上市了,食堂就天天做、顿顿做,以至于进了食堂是蒜薹味,进了教室是蒜薹味,进了寝室是蒜薹味,进了厕所也是蒜薹味。但即便如此,除了上课,大家每天最激动的事就是去食堂排队抢饭。

好在粮食虽不够,学校给我们提供的“精神食粮”是充足的。那时候大学刚恢复,学校引进许多老师,老师非常认真地教学生,学生也是如饥似渴地学习。大家都挤进图书馆读书,经常看书看到深夜,去晚了是找不到座位的。

我是贵州大学1976级哲学系的学生。在我读高中的时候,记得贵阳一中的韩述明校长有一次把我叫到了一个橱窗前,橱窗里是一中考上北京大学、清华大学同学的名字、照片,他对我说:“你的成绩是非常好的,希望你要有志向,考到好的大学去,相信这里也会贴上你的照片。”我就下决心,考大学时,非北大、清华不读。但接着就爆发“文化大革命”了,大学一律停办,我无法进入梦想中的北大、清华。借着红卫兵大串联,我跑到北大校园里呆了三天。满校园只有大字报。我就抄了两笔记本大字报,毕竟是北大的啊。后来,我终究没有能到北大念书。但又到后来,我连续三次被北大聘为兼职教授,直到现在,每学期还要给北大博士上几节“通识课”。一上课就说,“同学们,真羡慕你们在北大念书。”这当然是后话了。当年上不了大学一概停办,只能上山下乡,我去到贵阳市孟关公社石龙大队当“插队知识青年”。过一年,当时的解放军后字276部队为了“普及革命样板戏”,听说我参加过贵阳一中的中学生乐团,就特地来找到了我,让我去做了五年文艺兵,像电影《芳华》的那种。我在部队里入了党,转业又转到了贵州省群众艺术馆做干部。

直到1976年文革结束,百废待兴,国家进行拨乱反正,邓小平决定要恢复大学。但是刚刚恢复大学的时候,恢复高考还来不及,怎么办呢,于是就采取了推荐的办法。我就成了被推荐的最后一届“工农兵学员”(毕竟当过兵嘛)。就这样,我成了贵州大学1976级哲学系的学生。北大没去成,毕竟上了贵大。得知能去贵大读书,心情十分激动,我终于能上大学了!

我在贵大,实际上只念了一年书。这一年,是奠定我整个人生的一年。我这一生得益于贵州大学起步的扎实刻苦的学习。一方面,学校老师对我哲学的学习起到了很大的指导作用。讲马克思主义基本原理的张老师,后面成为了副校长,他的原理讲得非常好;还有讲原著的赵老师,我们知道原著是比较晦涩的,年代背景比较复杂,名字又长又费劲,但赵老师能深入浅出地讲解,让我们真正去理解原著的精神。另一方面,我一边听课一边自学,自己找1975级的同学借书看,到图书馆找书读。就这样,我用一年时间基本上自学完了大学四年的课程。

对于哲学的学习,我是抱有一种信念的——“演奏第一提琴”。恩格斯说,每一个时代的哲学作为分工的一个特定的领域,都具有由它的先驱传给它而它便由此出发的特定的思想材料作为前提。因此,经济上落后的国家在哲学上仍然能够“演奏第一提琴”。大家知道,在一个交响乐队中,第一提琴演奏者担负着繁重的任务并享有高的声誉,被称为乐队的“副指挥”和“灵魂”。第一提琴演奏者不但要经常独奏,要带领小提琴声部并帮助指挥协调整个乐队的演奏,还要以他的定音为乐队校音的标准。演奏第一提琴是需要高超技艺和修养的。因此,当演奏结束观众鼓掌时,指挥常常请第一提琴演奏者站起来代表乐队向观众致意。恩格斯以在哲学上演奏第一提琴的比喻,生动地说明了经济落后国家仍然可以在思想领域领先、特别是在哲学领域领先。所以,纵然那时贵州很落后,但我相信我是来学哲学的,我们完全可以当之无愧地在哲学上“演奏第一提琴”,奏出时代的华丽乐章。

我在贵大期间读了很多哲学的著作,像列宁《哲学笔记》、黑格尔《逻辑学》之类的,虽然晦涩难懂,但还是坚持“啃”了下来。特别是毛泽东的《矛盾论》、《实践论》,我读了多遍,当时作为教科书的《辩证唯物主义》、《历史唯物主义》,更是反复推敲。这为我后面的哲学之路打下了坚实的基础。在贵大读完一年后,贵州省委决定要办贵州社会科学院,并公开进行哲学专业研究生招生考试。我想,我不是把四年的课都学完了吗?去报名试试吧!据说当时有八十多人报名参考,我以专业课82分(总分100分)的成绩考取第二名。为什么能够跳级考研究生还考到第二名呢?我觉得得益于在贵州大学的读书和思考。当时,我还押中了一道50分的考试大题——“试论思维与存在的同一性与差异性是哲学的基本问题”,这道题得了高分,其实这就是老师在课上教的。后来,得知我考上研究生的消息,贵州大学很开明,支持我去读研究生,还破格给我提前发了毕业证书,以严格考核后的合格成绩为标准,承认我学完了四年的课程。感谢贵州大学让我完成了人生的重要转折。

恩师循循善诱 启我写作之路

我在贵大读书的那一年,孙安菊老师教我们写作课。这么多年过去了,我非常想念她。孙老师您在哪里,好想和您见一面!

写作对我的人生有着极大的意义,它磨炼了我的人生,而正是贵大的写作训练让我养成了读书写作的习惯。有一次,孙安菊老师给我们出了一个题目叫“学雷锋”,我想雷锋已经走了,但是身边依然有很多“雷锋”,我就写了一篇文章《雷锋回来了》。没想到,孙老师说这个文章写得很好,就把它转给了当时《贵州日报》文艺版的主编。那个主编是孙老师的同学。于是我的文章就在《贵州日报》文艺版头条发表了。拿到这张报纸,我内心十分激动,下课后自己一个人躲在教室里,看了一遍又一遍。当时一个大一的学生,竟然能够在《贵州日报》上发表将近一个版面的文章,这在校园里引起了轰动,好多同学都赞扬、羡慕我。这激发了我写作的激情,由此我也爱上了写作。

在这之后,我就不断写,不断投稿,加之我是学哲学的,写了很多评论。每每文章寄过去后,我就会一直惦记文章有没有发表。那时一个穷学生,买饭票的钱都不够,哪订得起报纸?到图书馆也看不到当天的报。于是只要每个星期四有“理论版”,上午一上完课,我就骑上自行车,近二十公里,那时的公路不是现在的高速路,崎岖不平,尘土飞扬。我总是兴致勃勃地从花溪一直骑车到贵阳喷水池的读报栏,看有没有我的文章。如果有,就激动万分,把原本用来吃饭的钱拿去买好多份报纸,送给老师和同学作为纪念。那段时期,我在《贵州日报》前前后后发表了几十篇评论,这也引起当时《贵州日报》总编的高度重视,后来甚至主动跟我约稿,我写的文章就越来越多。当时没有稿费,发表一篇文章就给你寄一本新出的短篇小说之类的书,我收到了几十本书,好多是重复的,但我都如获至宝,这毕竟是我写作路上的一个见证。

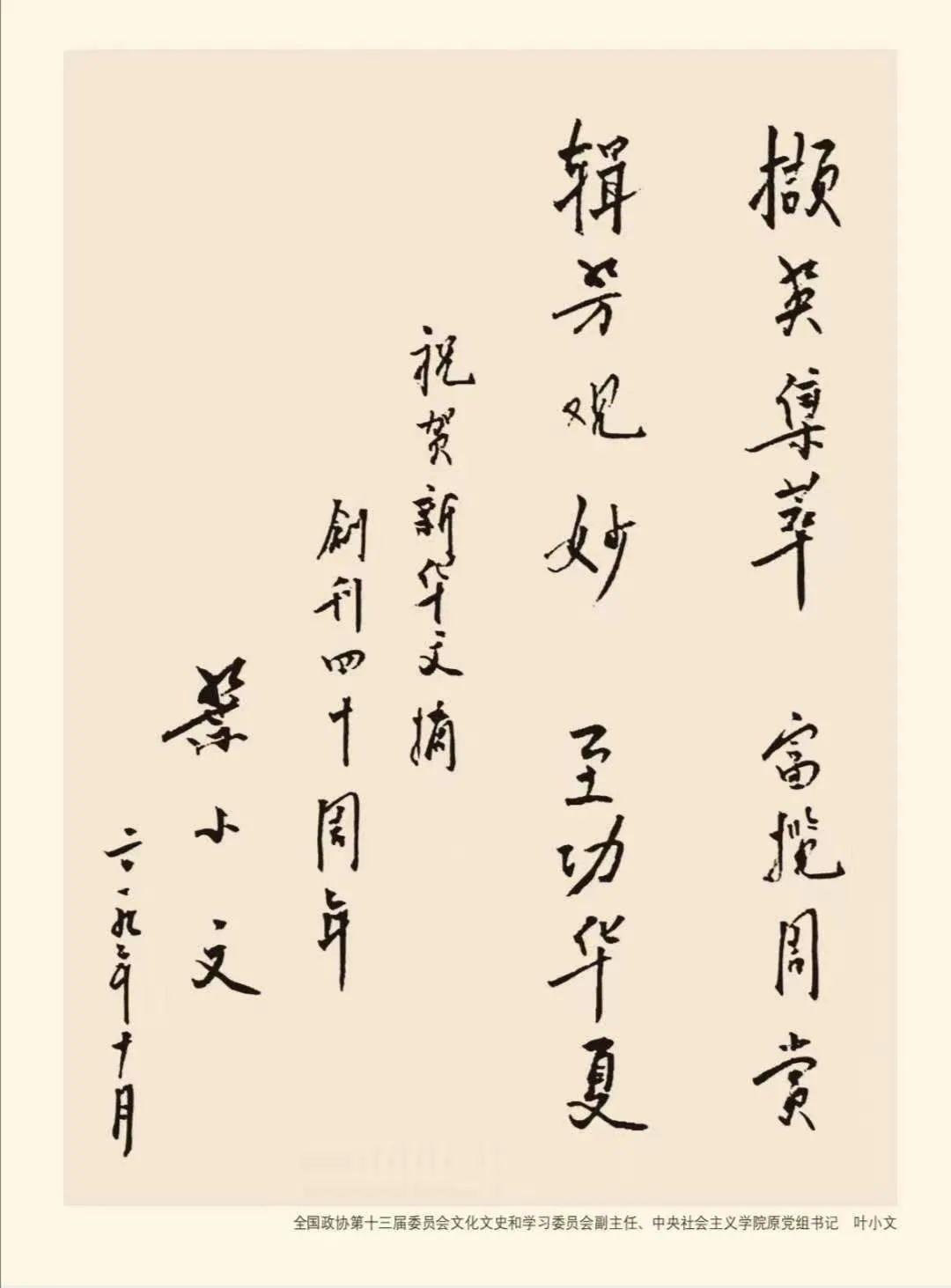

还有一位老师,特别喜欢《新华文摘》。他知道我喜欢写文章,就把我带到他的房间给我看,房间里堆满了一摞摞《新华文摘》,老师说他一期不落地在订阅着。还说,希望有一天在《新华文摘》看到你的文章。我也很喜欢里面的文章,萌生了订书的想法。那个时候一本《新华文摘》是很贵的,相当于好多饭票,但我咬着牙,坚持养成了订阅《新华文摘》的习惯,直到现在都一期不落。现在《新华文摘》已经转载了我的几十篇文章,我和它结下了不解之缘,成为了“好朋友”,还请我为创刊四十周年题词,我题了“撷英集翠,富揽周赏,辑芳观妙,至功华夏”,《新华文摘》竟发表在一期杂志的封底。

我当过多年的国家宗教局局长,著名散文家梁衡就来找我,说他想写一篇有关贵州传教士的文章,能不能写?我告诉他可以写,但估计没有刊物敢登,建议他可以“出口转内销”,先在海外发表,我来争取《新华文摘》转发。果然,《新华文摘》转发了,引发了广泛的关注。我给梁衡先生发了这样一段话:“信仰宗教的人们,往往会执著地追求和向往天堂的幸福,其实他们的追求和向往,与不去信仰宗教的人们的追求和实现现实的幸福,并不矛盾。都是追求幸福,不论以宗教的方式还是世俗的方式,不论按东方的价值观念衡量还是西方的价值观念衡量。一个心胸狭窄的灵魂,总是把不同视为对立,将差异变成仇敌;而对于一个襟怀博大的精神来说,不同意味着多姿多彩,差异包含着统一与和谐。”梁衡先生回复我:“爱是一条底线,在道德上叫人道,在哲学上叫共性,在品格上叫纯粹。这是超阶级、超种族、超时空的。只不过一般的爱心总要有一个躯壳,如男女之爱,如亲情之爱,如阶级之爱,如同病相怜等等。宗教也是众多躯壳之一,柏格理就是顶着这个躯壳来推行爱心的。事实上他已超越了宗教。因为并不是所有的宗教和宗教徒都能做到这一点。相反,以宗教名义进行的战争、残杀,从来也没有休止过。伯格理是从宗教的蛹壳中化飞出来的一只彩蝶。他体现的是最彻底的人道精神。而当一个人修炼得超出这个躯壳后,就是一个纯粹的人,有道德的人,他会超时空地受到所有人的尊敬。”“人总是要死的,把身体埋入地下,把精神寄托在天上。宗教称之为天国。在各国的神话中都有一整套天国世界的人和物。中国的古典名著《西游记》就是一个天国世界,那里还有一棵蟠桃树。毛泽东还写过一首浪漫的天国题材的《蝶恋花》。柏格理也早就是天上的人了。但是,他在人间留下了一棵树:柏格理树。一年又一年,这棵树挺立在石门坎上,舞动着青枝绿叶,呼吸着乌蒙山里的八面来风,现在它已经超过主人生命的一倍,将来还会超十倍、几十倍地活下去,向后人讲述爱的故事。”

2021年,我随全国政协委员视察团到贵州考察,听到了有关贵州石阡困牛山战斗遗址及其红军战士跳崖的历史故事。我们的分团长戚建国将军写了篇《困牛山百壮士》,没有地方发表。拉着我署名,先在《贵州日报》发表了。我转给《新华文摘》转载,引起广泛的关注。军委主要领导和贵州省委、省政协领导都作了重要批示,正在进一步扩大宣传。

这些故事,竟然和当年一个大学生在贵州大学迷上了《新华文摘》有关。

在大学里,写作习惯慢慢养成了,到我读研究生的时候,更热衷于写文章。1982年,已经停顿了30年的社会学研究开始“复苏”,著名社会学家费孝通主持,世界著名的几位社会学教授齐聚北京,每省选派一名学员进行为期40天的培训,我有幸参加了这场培训。回来后,我用哲学思维去思考社会学,写了一篇2万多字的文章,对中国社会学的历程进行反思,文章题目为《社会学否定之否定的进程及其内在矛盾》。那时候不用电脑打字,我是用复写纸一字一字写,密密麻麻的,然后投到中国最权威的杂志《中国社会科学》去。现在想起来真是有点“日鼓鼓”的,大家都笑话我,觉得在那么权威的杂志上,你一个来自偏僻贵州的学生,发表文章是不可能的。但我一直坚持,天天到传达室看有没有回应,过了半年,竟然喜从天降,《中国社会科学》杂志来信了:你的文章我们要采用。那种激动的心情,有点像“范进中举”,难以言表!后来,这篇文章刊登到了1982年的《中国社会科学》杂志上。因为这个事情,《贵州日报》还采访了我,并在头版头条发表了一篇长篇的通讯,题目叫《他摘下了速成的核桃》。1984年,我写的那篇文章获得了中国社会科学优秀论文奖。此后,我又一鼓作气在《中国社会科学》上发表了两篇长篇论文。

据说,从我的这篇论文,省委的领导知道了我,后面经过考察,1985年把我破格提拔成贵州团省委书记,连升三级。

所以说,写作磨炼了我的人生。后来我当了干部,也坚持写作,我的座右铭是“白天走干讲,晚上读写想”,就是要多读书、多动笔,多思考、多走动,我还把座右铭写成了一篇文章,登在了《光明日报》头版头条。现在,我已经出了将近20本专著,发表在核心期报刊上的文章有几百篇,而且作为全国政协委员读书活动指导小组的副组长,我每天也带头读书,读书感想已经写了三本书,现在正在写第四本。回想起这些,我还是想说,好的老师在一个人的人生中会发挥很大的作用,是贵大的写作课老师推动了我的写作之路。

文化传承浸润 育我音乐人生

贵州大学要培养的是懂得真善美的学生。一个人的人生没有对真善美的追求,就不是好的人生,贵州大学不培养这样的人。

1977年我离开贵大去读研究生的时候,学院想要为我举办一场欢送会,于是我萌生了拉琴的想法,想借琴声表达我感谢和不舍的心情。当时我没有琴,就千方百计借了一把大提琴。欢送会除了我们班的同学,还有哲学系其他班的代表参加,现场聚集了很多人。我拉着琴,虽然音拉不准,但我很激动,很开心。音乐为我这一年的时光画上了圆满的句号,我深深地记着当时的场景。

我的音乐之路是从贵阳一中开启的。哲学音乐老师胡启文是我的启蒙老师。后来在部队作文艺兵宣传样板戏。但到了贵大没有条件学音乐,就暂且搁置了,所以那场毕业晚会不算成功的表演,是唯一的一次拉琴,对我来说有着重要的意义。虽然当时学校艺术教学条件不太成熟,但很鼓励同学们发展自己的兴趣爱好。我记得我们住在红楼(我们的宿舍楼)里,8个人挤在一个房间,臭烘烘的,饭都吃不饱,但依然不影响好氛围,大家一起下围棋,互相切磋技艺。

61岁以后,我买了一把琴,开始学习拉大提琴。准备学琴的时候,我去找一位非常厉害的大提琴老师,请她收下我这个学生,老师说我的学生6岁就来了,你60岁了怎么学?但我也是一个“日鼓鼓的贵州人”啊。我就恳求她,最后才得偿所愿。现在我是“满天星业余交响乐团”的团长兼首席大提琴。

我记得刚开始练琴的时候,每天6点起床拉琴到7点,然后出门去上班。谁知刚拉了三天,电梯里贴着一张纸条:“隔壁那位热爱音乐的人士,你能不能8点以后再练琴!”没办法,我就跑到地下室练琴。结果地下室隔音也不太好,练了一个星期,我爱人来跟我说:你去听听邻居那个老爷爷怎么哄孩子,老爷爷说,“不要哭不要哭,你再哭隔壁的爷爷又要拉琴啦!”

后来,在国务院原副总理李岚清的支持下,我们成立了“三高乐团”——由高级知识分子、高级干部、高级军官中的爱乐之士组成,由来自16个省市区和解放军系统的97名乐手、141名合唱团员组成,平均年龄64岁,主要是热爱音乐的教授、专家和干部。我任团长。这个乐团后来演变成现在的“满天星业余交响乐团”,加上了一些忙于本职工作但热爱音乐、事业有成的年轻人。我们完全利用业余时间排练演出。为什么叫“满天星”?因为这些人分散各处,聚起来很不容易,“聚是一团火,散是满天星”,于是这个理念被引入乐团的名字——“满天星”。几年间,我们走进北京大学、清华大学、延安大学等等以及贵州大学,“音乐点亮人生”,“一路歌与诗”,演出了近两百场。

2014年,我率领满天星乐团回到贵大演出,讲述了我的音乐情缘,后来又回来进行过一次演出,前后两次,算是弥补了当年在校无法拉琴的遗憾。是贵大,教会我坚持热爱音乐,才能让音乐点亮了我的人生。

“游子”逐梦远游 “慈母”永记心间

母校母校,学校和学子来说就是“母子”关系。我对贵大一直有种情愫,想起贵大,就会想起一句诗——“慈母手中线,游子身上衣”。这些年,我一直关注贵大发展,做过特聘教授,也回来做过几次报告,还参加了110周年校庆,能够有机会和现在的青年学子们谈谈人生。我时常记得,我永远是贵州大学的一名学生,以至于我后来每当小有成就,都要感谢贵州大学!所以每一次我回到母校总是特别激动,看到母校越来越漂亮,打心里高兴。

我们过去条件艰苦,办学艰辛。但即便以前的贵州是艰苦的地方,王阳明的心学不就是在这里创立的吗?遵义会议不就是在这里召开的吗?世界上最好的桥梁不也在这里吗?如今,贵州大学发生了巨大的变化,一方面是硬件设施的改善,比如我们的新校区已经有了世界一流大学的模样;另一方面,贵州大学在学科建设、教师队伍建设上都有了长足的进步。现在哲学与社会科学学院已经发展得很好,好多学科已经往前冲了,希望能够“演奏哲学的第一提琴”。

贵州的发展最关键的是人才,我现在还在担任山东大学的兼职教授,我想借他们的两句校训送给贵州大学——“为天下储人才,为国家图富强”。贵州大学就是要为贵州、为国家培养人才,储备人才要“万马如龙出贵州”,要鼓励同学们努力奋进,为中华民族伟大复兴而读书。就像是接力比赛一样,如今到了关键时刻,国家发展需要新一代青年和人才,所以,贵州大学要培养更多的人才,要培养一批有贵州精神的人才,让他们像小花小草一样,给点阳光就能灿烂,到哪都能发光发亮。我自己就是从贵州大山走出去的“小草”,我在每个岗位上都要冲在前面,我在国家宗教事务局当局长,一干就是14年,和广大宗教工作者在前人奋斗的基础上,一起干出了若干个“第一”。我常想,我要努力传承贵大学子的精神,贵州人精神。

贵州大学大有希望。细数起来,毛主席亲笔写了贵州大学的校名,习近平总书记也对贵州大学给予殷切希望。在我担任贵州团省委书记的时候,当时的贵州省委书记是胡锦涛同志。因为团省委书记是青年的代表,我曾陪同胡锦涛同志到贵大与青年学子交流、对话,还在数学系开了一个班会。同学们邀请胡锦涛书记唱歌,他还激情澎湃地唱了一首歌,那时候的照片我还保存着。后来贵州大学的同学很忐忑,写了一封信给我,请我转给胡锦涛同志,我转给他后,他认认真真地亲笔回了一封长信,这也是贵大学子、贵州大学的一段特殊经历。可以看出,几代党和国家的领导人都对贵州大学寄予厚望,所以贵州大学一定要牢记殷切嘱托,培养更多的“贵人”、人才和国家栋梁,这是我作为贵州大学老校友提出的一个希望。

——————

发去以下照片,供选择。当年我陪同胡锦涛书记到贵州大学的照片,学校里应存有。