{{ filterTitle(`解放军报 | “转折之城”阔步新时代长征路——革命老区贵州遵义谱写高质量发展新篇章`) }}

来源:解放军报

1月16日,解放军报刊发文章《“转折之城”阔步新时代长征路——革命老区贵州遵义谱写高质量发展新篇章》。 具体报道如下:

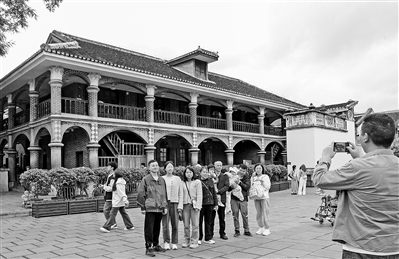

游客在贵州省遵义会议会址合影留念。袁福洪摄

贵州省遵义市播州区枫香镇花茂村俯瞰。李仁军摄

写在前面

贵州省遵义市红花岗区子尹路96号,一幢二层小楼沿街而立,“遵义会议会址”匾额格外醒目。

行走在纪念馆内,“小小红色宣讲员”的声音此起彼伏,斑驳的文物传递着“历史的回响”——

90年前的冬天,“地球上的红飘带”蜿蜒至此,骤然闪耀出夺目的光芒。1935年1月15日至17日,中共中央政治局在这里召开扩大会议,成为我党历史上一个生死攸关的转折点。

遵义,这一历史转折的地理坐标,积淀了丰厚的红色文化。90年沧桑巨变,新征程砥砺奋进,在长征精神和遵义会议精神滋养下,“转折之城”焕发出后发赶超的精气神。纪念遵义会议召开90周年之际,记者走进贵州遵义,追寻红军长征途中留下的红色印记,感悟这片红色热土扎实推进高质量发展的新实践。

一段历史的“新生”

数字赋能,红色故事有了新讲法

光影闪烁间,一道“瀑布”从舞台顶端飞流直下,渡江船只腾空而起,红军将士在湍急的水流中搏击……

在遵义市红花岗区伟大转折剧场,舞台剧目《伟大转折》正在上演。观众席上,不时有人感叹:“太震撼了!”该剧目以中央红军血战湘江后转兵贵州、召开遵义会议为背景,艺术再现了那段波澜壮阔的红色历史。

“我们运用科技手段,注重打造人、声、光、水、电、影、景融为一体的沉浸式体验,以全新方式呈现和诠释伟大长征精神。”伟大转折艺术团副团长夏莹介绍,2024年1月,以“红色+科技”为亮点的《伟大转折》剧目正式演出,通过现代舞台创意和创新科技手段,带来全景沉浸式演艺效果,让观众在“身临其境”中感悟红色历史、传承红色基因。截至目前,该剧已演出800余场,观众突破28万人次,不仅收获广泛好评,更成为遵义红色旅游的新名片。

近年来,红色研学在全国范围内持续升温。紧跟红色旅游发展形势,遵义市以“红色+”为主线,推动数字技术赋能红色旅游,红色故事有了新讲法,文旅消费的新场景、新业态、新模式不断涌现。

娄山关,千峰万仞,若斧似戟,山下的川黔公路蜿蜒经过。红军两战娄山关,第二次尤为激烈。毛泽东同志曾在此写下气壮山河的《忆秦娥·娄山关》。

战火硝烟已然消散。今天的娄山关,成为承载国家记忆和传承红色基因的重要文化遗存。战斗遗址先后被列入贵州省文物保护单位和全国重点文物保护单位,成为全国爱国主义教育示范基地。

依托长征遗址遗迹,娄山关景区深入挖掘红色文化资源,加强活化利用。山上打造长空桥、百丈梯、西风台等“娄山十景”,山下打造娄山古镇、商业街、游客接待中心,让游客进得来、住得下、留得住,建立集观光游览、纪念教育、康体养生、休闲游憩等于一体的娄山关旅游新模式。

其中,娄山关红军战斗遗址陈列馆采用下沉式建筑风格,馆内利用山水意境设计理念和现代声光电技术,展品、照片、文字、图表紧密结合,形成富有韵律的展陈设计整体,构建起开展革命传统教育与接受红色文化熏陶的公共场所。

巍巍青山间,遵义红色遗存星罗棋布。为保护“红色家底”,讲好红色故事,遵义市紧跟时代发展,让红色文物“活”起来,推动红色文化有力传播。

一座村庄的“变身”

寻味乡愁,乡村振兴铺展新图景

远处青山如黛,近处绿树葱郁。走进遵义市播州区枫香镇花茂村,记者踏上青色石板路,沿着“乡愁小道”踱步,白墙黛瓦的黔北民居展现在眼前,一幅山水田园画卷徐徐铺展。

花茂村曾被称作“荒茅田”,是红军长征途经之地。当年,红军队伍来到花茂村停留、住宿,并在相邻的苟坝村召开会议。村里老人说,10余年前,村里荒田遍地,茅草丛生,“晴天一身灰,雨天一身泥”,出行难、喝水难、看病难是困扰村民的几大难题,许多年轻人不得不外出打工谋生。

翻天覆地的变化发生在这10余年间。2014年起,遵义市开始着力打造“四在农家(富在农家、学在农家、乐在农家、美在农家)·美丽乡村”升级版。花茂村曾经的乡间泥土路变成宽阔的水泥路,老房子变成富有黔北特色的民居小楼,新修建的木栈道与花坛相映成趣。

村容村貌焕然一新,花茂村成为周边游客休闲旅游的好去处。村民王治强家的院子毗邻苟坝会议会址,是当年红军在花茂村留宿时的院落。王治强将自家小院改造成农家乐,并取名为“红色之家”。

这些年,随着花茂村知名度越来越高,王治强的农家乐生意越做越红火,旺季时常常“一桌难求”。2017年,王治强的儿子王豪从外地返乡,帮助父亲一起经营。后来,王治强将农家乐全部交给儿子打理,自己则担任起花茂村的讲解员,义务向游客讲述村里的红色故事。

“以前大家都是跑去外面找工作,这些年回乡创业的村民越来越多。他们有的做露营基地,有的开民宿,还有的做土特产生意。”王豪说。

正值隆冬,土陶技艺传承人母先才格外忙碌。每年冬季,他都一边忙着经营自家陶艺馆,一边带领工人寻地挖泥,为来年备料。如今,“陶艺文化创意一条街”已成为花茂村的一张名片。“陶艺馆的生意越来越好,现在的年利润是过去的10倍多。”母先才告诉记者。

近年来,花茂村将红色研学、乡村观光体验、乡村特色产业深度融合。2020年,以花茂村为原型创作的电视剧《花繁叶茂》播出,越来越多的游客慕名而来,红色精神接续传承的同时,村民也走上致富路。

花茂村不仅自身得以发展,也带动周边乡村振兴。近些年,苟坝村与花茂村携手联动,打造“红色苟坝、乡愁花茂”乡村旅游线路,两个村都获得了可观收益。

“有山有水有乡愁,有村有景有生活。”花茂村党支部书记彭龙芬说,“现在的花茂村产业兴、生态优、乡风好、民风淳,村民腰包鼓了,笑容更灿烂了。”

一根钢绳的“远行”

乘势而上,科技创新释放新动能

一根直径264毫米的钢绳,可以做什么?

它可以吊起一座电梯,也可以牵住一座超级大桥,还可以随载人飞船上天、随海洋钻井平台入海……葛洲坝水利枢纽工程、三峡电站、港珠澳大桥等国家重点工程项目和超级工程,都有它的身影。

走进位于遵义市的一家钢绳生产企业,缆索生产厂房里,一根根钢绳牵引着大国重器。

从名不见经传到成长为国内钢绳生产领域的“单项冠军”,该企业克服了新材料、新技术、新装备应用的一系列难题。“我出生在遵义会议精神诞生的地方,从小听红色故事长大,遵义会议的故事,大家耳熟能详。90年后的今天,遵义会议精神依然能为我们的工作提供指导。”企业相关负责人说。

不等不靠、实事求是,增强内生动力——面对“卡脖子”问题,他们积极组建科技创新人才团队,加强技术攻关,推动特色优势产品巩固提升、传统产品转型升级、高附加值产品加快壮大。目前,该企业共有授权专利207项,其中发明专利34项。

激发创新潜力,因地制宜发展新质生产力,这是革命老区遵义保持深层活力的密码。

新质生产力本身就是绿色生产力。在遵义,“绿”是当之无愧的发展底色。纵览遵义市高新区的工业版图,一批以生产新能源汽车充电桩、空调等核心零部件为主的企业乘势而上。

在一家生产新能源汽车高压系统核心零部件的国家级高新技术企业,一条条数字化、智能化生产线忙碌运转。

2015年,该企业入驻遵义市高新区新能源汽车产业基地。截至目前,该企业在新能源汽车核心零部件领域已获得600多项国家专利,其中50多项为发明专利,参与制定国家和地方行业标准17项,成为遵义新能源汽车产业蓄势加速的增长极。

“厚重的文化底蕴、扎实的工业基础加上开放的政策创新环境,为企业研发、生产、销售提供了极大助力。”该企业总部在广东深圳,谈及当初落户遵义的初衷,企业负责人说。

早在2018年,遵义市就成为西南地区唯一进入首批国家创新型城市的非省会城市。“近年来,一批国家高新技术企业、科技型中小企业在遵义异军突起,为遵义市经济社会发展提供源源不断的新动能。”遵义市工业和能源局相关负责人说。

上海路、大连路、天津路……遵义以外省市命名的地名,与“三线”文化息息相关:上世纪六七十年代,超过8万名工人、干部、知识分子、解放军官兵,从全国各地跋山涉水来到遵义,他们用青春和血汗,在遵义建起了多个大中型工矿企业和科研单位,点亮了遵义的现代工业之光。

漫步遵义大街小巷,“遵道行义、自强不息”8个大字随处可见。如今,红城遵义延续“转折之城”的豪迈荣光,在高质量发展的道路上奏响奋进的乐章。